河北省拥有丰富的自然景观、悠久的历史文化和多样的人文风情。由花山文艺出版社、方圆电子音像出版社联合出版的“这里是河北”丛书,集音频、视频、VR、电子书于一体,展示了河北自然地理和人文地理之美,堪称一曲燕赵风华的壮美赞歌。翻开丛书,读者可以遍览河北的自然景观和人文景观。

今天,让我们走进这套丛书,听《草木葱郁》作者冯小军讲述创作背后的精彩故事。

■受访人:冯小军(中国作家协会会员、河北省散文学会副会长、中国林业文联《生态文化》副主编)

□采访人:白 藏(中国出版传媒商报记者)

《草木葱郁》冯小军著/花山文艺出版社、方圆电子音像出版社2023年12月版/76.50元/ISBN:9787551105170

□在构思和撰写《草木葱郁》时,有哪些核心创作原则或文学理念支撑着您的整个创作过程?在全书的谋篇布局上,您有怎样的考量?

■我的核心创作原则是表现河北表情。虽然书写草木,折射的却是人的世界,或者说是新时期河北人的精气神。当代河北人有丰富多彩的精神品质,比如勇敢、朴实,还有仗义,我认为最重要的一条是家国情怀。

“慷慨悲歌”是古人对我们河北人精神品格的简练概括,言简意赅,直击要害,而且一直沿袭下来。在新的历史条件下,河北人的精神品格最突出的是什么?我认为这是大局观。我长期在省林业厅工作,目睹河北省在服务全国生态文明建设过程中体现出的担当精神。

《草木葱郁》是文学作品,无疑要遵循文学创作规律。尽管这本书的定位是写草木,但我觉得只有提升到美丽中国建设和“绿水青山就是金山银山”的高度才有意义。从这样的理念出发,《草木葱郁》开篇就写地球卫士塞罕坝,写塞罕坝人创造的绿色奇迹。开门见山,起笔犹如“龙头”。既写山川草木,又写葱郁草木背后的人。第一章《不负情思不负山》直接交代塞罕坝人的精神世界,用“不负使命,艰苦奋斗,绿色发展”的“塞罕坝精神”统摄全章,让读者潜移默化地接受塞罕坝精神的洗礼。

其次,这部书整体洋溢着生态自信。放眼全球和中华大地,虽然河北的森林规模不是最大,质量也不是最高。但是河北有自己的亮点,有自己对世界的独特贡献。塞罕坝凭什么成为“地球卫士”,它好在哪儿,又美在哪儿?读者通过本书可以直观地感知塞罕坝人的奉献精神。同样,我用放眼未来的思路书写雄安,那里的人用信息化手段打造“千年秀林”,以此预见它美好的明天。

我多少次吟诵古诗文《枯树赋》“树犹如此,人何以堪”的名句,参悟作者对无情岁月的伤感,思考中竟逐步萌生出了人与自然关系的新意。试想一下,如果连树木都零落不堪,人的生存质量又会怎样!我坚信,未来雄安的绿化水平一定能与发达国家比肩,我有这样的自信。塞罕坝是今天我们生态文明建设的范例,同样,我相信雄安的“千年秀林”未来也能成为屹立于世界前沿的生态城市样板。

□您期望读者通过阅读《草木葱郁》这部作品对河北有怎样新的认识?

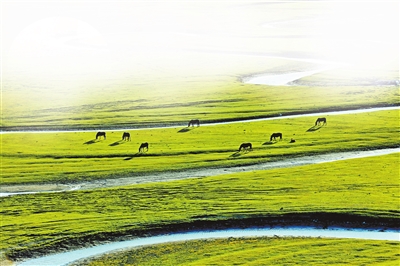

■我国广袤的国土上多有优美的森林草原,比如大小兴安岭,海南和西双版纳热带雨林,天山的雪岭云杉和寥廓草原,神秘的神农架等,值得称道的美景数不清。可我要告诉读者的是,河北不但有广袤的平原,更有太行山和燕山两条有名的山脉,有坝上美丽的稀树草原。

“北上太行山,艰哉何巍巍”(曹操),“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”(李白),古人那些惊叹的诗文就是读者的向导,而《草木葱郁》能让读者在河北走得更深、更远。

《草木葱郁》这本书分为《地球卫士》《草木植成》《动物邻居》《草木之盛》4个单元。“纲”是生态文明建设,“目”是燕赵大地18.88万平方千米土地上的草木世界。

草木的事说起来简单,其实内里堂奥深深。仅说树木就三天三夜也说不完。乔木、灌木;木本、草本;常绿树、落叶树。连一粒种子都是一本大书。

森林是一个色彩斑斓的世界,藤类几百种,蘑菇几百种,野草几百种,动物几百种,飞的跑的,肉眼看不见的……一言以蔽之,草木的世界远比人的世界不知道要大多少倍,丰富多少倍!

站在东坝梁山巅极目远眺,岚气弥蒙,峰峦苍茫,森林浩瀚无际,草原树木融为一体。

置身塞罕坝嗡嗡作响的松涛里,好似又一次聆听这个或那个塞罕坝人讲述过去的事情。

这是《草木葱郁》第一单元《不负情思不负山》的片段。这是我的亲身经历,是我若干次游历塞罕坝留存在脑海里的画面,不知道经过了多少次的描摹和剪辑,也不知道多少次热泪盈眶。在塞罕坝高原上行走,从前走一条线,这回走另一条线,每次都是“车在林中行,人在画中游”。多少回遇见善解人意的司机,驱车途中总是打开车载音响播放蒙古族民歌和歌唱草原的歌曲,《我从草原来》《美丽的草原我的家》……颠簸的土路上,激情的旋律总是让人神采飞扬。草木在生长,生态环境建设的伟业在成长。它是动态的,就像塞罕坝的森林一样常看常新。

河北大地不仅有古称“督亢”的膏腴之地,有美丽的白洋淀,更有由“浅绿”向着“深绿”不断涌动的林海波涛。

这次写作让我再一次走进林海、湿地和大平原上的农田林网。多少次在板栗树下流连忘返,多少次欣赏黄河故道上白雪一般的梨花,回味“风吹草低见牛羊”那种寥廓的自然风光。作为一名务林人,一个一直以来从事生态文学创作的人,我感到万分荣幸。

我期望读者朋友通过阅读《草木葱郁》对河北产生那种“蓦然回首”的感觉,吸引您把目光再次投向河北大地。“诗和远方”固然好,近处的风景落下了照样可惜。“士别三日当刮目相看”,人如此,一个幅员辽阔的河北又何尝不是呢!

□《草木葱郁》一书中,您将历史、人文与科学引入自然风光的书写当中,如何将这些要素熔于一炉,让读者感受到森林草木的独特魅力?

■创作中我自觉将历史、人文与科学引入自然风光的书写,将这些要素熔于一炉,是我多年来生态文学创作的一种探索。我感觉我做得还不够,一直在朝着这个方向努力。

这里结合第二单元《草木植成》第一章《大自然告诉我们》第一节中的“一个靠烧荒图存的王朝”说明历史和科学元素在文本里的运用:据历史记载,出于战争防御需求,明朝驻守在北方的边防军秋冬季节屡屡在长城以北的地方纵火烧荒。

为了有效阻止游牧民族掠夺,朝廷除派军队驻守外,驻军部队还要按照上级布置出塞烧山。任务下达,边防战士们身穿甲胄,高举火把,明目张胆地在边境线上焚烧草木。

在第二节“珍视幸存者”里谈到河北现存的古树名木:临漳县的一株被唤作邺都古柏的老树,传说东汉末年曹操曾经在它的树干上拴过马。今人推测它已经1700多岁了。

每一株古树都是一座值得研究的种质基因库,大自然的变化,水文地质的变迁,天文地理突变,树木生理、生态、群落等诸多方面的变化,都可以在它的生长过程中寻找到痕迹。每株古树都是自然与人文历史的有效载体,是解读河北原生植物的密码本。

第三单元《动物邻居》中提到:自然界的生物链条是一个严谨自洽的链条,这个链条稳定的关键在于各个要素之间的平衡。

第四单元《草木之盛》描写“美丽的冀北稀树草原”:“浩瀚无边的高原台地百花齐放,五光十色。远望这一片五花草甸,底色碧绿,上面繁花似锦。说是绿色草原,花儿却多为蓝色:马蔺、秦艽、翠雀和花葱是纯蓝色。长柱韭、北乌头、沙参、蓝刺头是深蓝色。石沙参、紫菀、祁州漏芦、粉报春是浅蓝色。紫中透红的更多,比如瞿麦、矮葱、耧斗菜、蓝盆花、石竹、麻花头、囊花鸢尾。”

可以说《草木葱郁》全书都有科学文化和历史因素。

□作为一名曾经的林业管理工作者,这份经历为您创作《草木葱郁》提供了怎样的灵感?

■1998年我负责河北省林业宣传工作。那年夏天,我深入到太行山里,去赞皇县杜过秋承包的柿子洼时走得呼哧带喘,见到杜过秋那一刻我立马站定,被他的形象感到震惊:一个60多岁的老汉满脸沟壑,黑黄面皮,豁牙的嘴巴瘪瘪的,说起话来跑风漏气。他光着上身,肋骨凸出,一条黑色布裤用布条系在腰间。脚上的黄胶鞋已经露出脚趾。见到他我紧走几步,他笑着相迎。当我俩的手握在一起那一刻我像被热水烫了一下,他的手掌粗糙如树皮。他一直猫腰说话,偶尔抬头时额头上的抬头纹滚来滚去。

杜老汉从1984年开始承包刘家沟的柿子洼,山里原来有一些树,也有荒坡需要造林。他每天就做一件事,就是在山里造林护林。因为离村庄远,他干脆住在自己搭建的窝棚里,定期回村取些粮食蔬菜。夏天蚊虫叮咬,冬日天寒地冻,老人像野人一样坚守着。他把全部精力投给了柿子洼。十几年时间日复一日地劳动、跑山,穿坏了一百多双鞋,用完了60多把镐。除了管护现有林木外,还新植了5万多棵树。他的事迹传出大山,传到省会,传到中南海,1987年他当选为全国绿化劳动模范。

我和他拉家常,谈年岁大后的打算。他告诉我到干不动那一天就把这片山场交给国家。不经意间他还说了一句“树比人亲”的话,他的话让我一阵心跳。我情不自禁地去拉他的手,把自己带去的食物全部送给了他。

老人见我如此慷慨也很激动,竟提出要为我唱歌。他站立在山坡的树荫里,斑驳的光影打在他身上,猫腰唱起了自己编创的歌:“住山洼,空气好,实在新鲜!一不争,二不吵,绿化荒山。”

哦!那是怎样一种情怀啊!那一刻,我的眼圈红了。

如今已经过去20多年,杜过秋早已经过世。可我想他栽的树一定长得更粗了。想到这里时我的心里总会翻江倒海。他那个干巴瘦弱的形象一直留存在脑海里。我偶尔想起他,那一片大山的影像在心间晃动。杜过秋老人俨然就是太行山里一棵树、一株草!在瘠薄的大山里,正是这样草木一般的人们用血汗甚至生命绿化了一片又一片的荒山,是他们默默无闻地绿化了河北大地。1949年河北省的森林覆盖率是2.8%,2023年森林覆盖率已提高到36.5%。这巨大增量体现的是我们国家社会经济的发展进步,时代进步,即使草木也是有福的!

□如果用一个词来形容您对河北森林草木的感情,您会选择什么,为什么?

■森林草木对人类的好处很多,美化环境、净化空气、调节温湿度、促进健康、提供食物、减轻心理压力、提高免疫力、促进新陈代谢、改善睡眠、抗氧化、防衰老等。这些特征决定了越来越多人愿意走进山林之中放松身心,促进了森林康养产业的快速发展。

河北是全国唯一一个兼具高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海洋六大地貌的省份,被人称作浓缩的“国家地理读本”。“首都是心脏,河北是胸膛”常常挂在同事的嘴边,它形象地展示了河北省重要的地理位置。它内守京津,外环渤海,北依燕山,南望黄河,西靠太行,东铺沃野。六大地貌里哪里没有林草?特别是农田林网,像卫士一样护佑庄稼,抵抗麦收时的干热风和各种风暴危害。农民在繁重的劳动之余,热天坐在树荫里歇烟儿,雨天躲在下面避雨。那一片方寸之地不仅是一种休憩和躲避的场地,难道不是维系远赴他乡游子的乡愁么。

人们或许已经忘记艰难生计里发生的矛盾,却深情地记着林荫下的一丝凉风,凉风里父母舒展的容颜。不要小瞧一株草木吧!它们是人类的保姆,是我们的衣食父母,更是安定人心的圣物!

尤其值得我们骄傲的是,几千年来河北大地上留下了很多古树名木。第二单元《草木植成》“珍视幸存者”书写的我的一个发现:古树之所以幸存,大部分是因为它们生长在寺庙附近。人们敬畏神灵或害怕鬼神的心理使它们免遭伤害。

迁安市马官营村2600年树龄的银杏,定州城里的“东坡槐”,全省在册的1.6万多棵哪一棵的枝丫间没有故事?它们经历了不知道多少兵燹天灾,遭遇过多少自然灾害,却顽强地幸存下来。

想到古树,看到雄安新生的“千年秀林”,有谁不亲近它们!我们这些走南闯北的人,如果看到一个“绿树村边合”的村子,有谁不愿意去亲近它呢!

如果用一个词来形容我对河北森林草木的感情,我会毫不犹豫地选择“热爱”。这似乎不需要理由,我职业生涯中绝大多数时段做的是林业工作,整天接触草木。热爱这个事业自然热爱草木,才有成就感和幸福感。

河北出版传媒集团策划的“这里是河北”丛书无疑有推动河北旅游事业的初衷,希望《草木葱郁》一书能够带领更多的读者徜徉在河北的青山绿水中,同时了解一草一木背后逐绿守绿的动人故事。