■杨晓澜

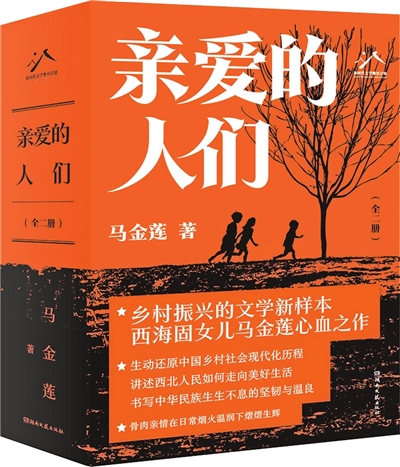

自2012年认识作家马金莲后,她基本每一两年就支持一个中短篇小说给我所在的《芙蓉》杂志。但给她编一本书,实现由刊到书的“书刊互动”,是我一直的愿望。2018年参加全国第八次青创会时,我们初步达成合作。马金莲直言想为家乡西海固写一部好点的长篇,目前正实地走访和积累资料,从这开始,《亲爱的人们》就已在她心中酝酿。

时值新山乡巨变,如何写出中国西部发生的翻天覆地变化,如何承接柳青《创业史》、周立波《山乡巨变》的乡土文学传统,让主题创作突破“只有主题、没有文学”的困境,展现作品的文学性、艺术性、思想性,是我们日常交流较多的问题。写出家乡在时代浪潮下的蝶变,写出中华民族生生不息的精神,是其创作初衷。为凸显时代性、新颖性、辨识度,在马金莲围绕“易地扶贫搬迁”主题写了20万字后,我们再次深入交流,重新确定写典型村庄、劳动人民的主题,紧紧围绕“深入生活、扎根人民”的宗旨,围绕人的主体性,用力讲述亲爱的中华儿女真实而丰厚的奋斗故事,书写西海固人民对美好生活的向往。

马金莲是西海固的女儿,多年来一直写那片土地上的亲人,西北风物、骨肉亲情、日常生活,在她心中再熟悉不过。如同陈忠实写《白鹿原》,马金莲写《亲爱的人们》调动了一生的积累,把她所能做到的都放了进去,包括对家乡特别真挚的爱,对善良、真情的呼唤,对生活的坚守、理想的追求。读完80万字初稿,我掉了几次眼泪,我被里面的人物感动着、震撼着,仿佛看到了新时代的《平凡的世界》。

怎样将这样一部作者创作生涯中最厚重的书做好,对得起作家沉甸甸的信任,非常考验出版社和编辑。为此湖南文艺出版社和芙蓉杂志社集中编辑、校对、营销、发行、美编等骨干人员,精准对接,互相配合。就说改稿,《亲爱的人们》先后修改了十几次,大到时间背景,小到生活细节,马金莲和我们一点一点地抠。为了把稿子改好,我们连节假日都忘了,马金莲甚至生病打着吊瓶也在与编辑沟通意见,编辑和作者一度到了压力山大、彼此不敢接电话的境地。当拿到样书,我们如同捧到“十年怀胎的孩子”,喜极而泣。

新媒体出版生态下,内容为王,宣传为辅。为推广好该书,湖南省委宣传部、湖南出版集团、湖南文艺出版社和芙蓉杂志社全面发力,《亲爱的人们》先后入选中国作协“新时代文学攀登计划”、国家出版基金项目、“十四五”国家重点出版物出版规划项目、中宣部主题出版重点出版物,荣获2024年度“中国好书”、《中国出版传媒商报》2024年度影响力好书,《人民日报》《光明日报》《文艺报》等几十家媒体专访报道,被认为是近年来中国乡土文学的重要收获、新时代文学的生动实践和新大众文艺的优质样本。

一本好书是作者和编辑的双向奔赴,作为文学编辑,我和马金莲有着共同的文学理想。接续中国小说传统精神,为人民和时代放歌,是马金莲追求的;向老一辈出版人学习,坚守文学审美,编出更多有温度、有价值的图书精品,是我追寻的。作家有创作大作品的决心,编辑有与作家对话、指导作家修改的能力和信心,互相砥砺,共同成长,一本好书的背后有专属于编辑和作者的滋味和意义。

作为马金莲创造的孩子,《亲爱的人们》如今已长大“出嫁”,我有幸给她制作了一件精美的嫁衣。未来马金莲肯定还有更多创造,为了我们的理想,为了来自心底那份永远跳动的赤诚和热爱,我时刻准备着,希望能裁剪、编织出更多绚丽的羽衣。