○吴陈颖

“躲猫猫”是孩子们再熟悉不过的游戏,当扮“鬼”的同伴开始倒数,其他孩子急切慌张地寻找藏身之处,仿佛这是天底下最重要的事情。“躲猫猫”游戏的紧张刺激建立在同伴间互相信任的默契之上,不论是躲藏的一方或是寻找的一方,在未告知对方的情况下早早放弃,都会让另一方陷入寻觅无果或等待无期的失落之中。躲藏的人想藏起来,也想被找到,这也许就是“躲猫猫”最有魅力的地方。

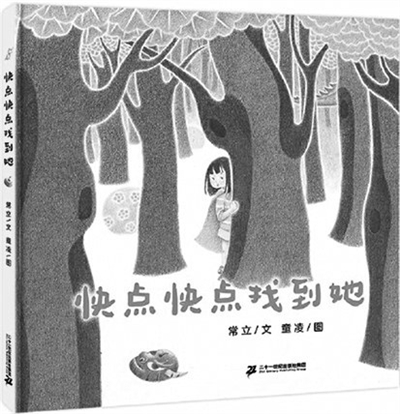

孩子的成长过程中或许会经历类似“躲猫猫”的阶段,喜欢独来独往,但同时又渴望被别人关注、被集体接纳。书中的女孩好好似乎就是一个这样的孩子,她戴着造型独特的面具,披着蓝色斗篷,俨然是自己王国的大王。可是当伙伴们都找不到她的时候,我们似乎也窥探到好好内心的孤独。当孩子感到孤独的时候,文学是最好的慰藉。好好躲进了一座文学的森林里采撷花朵,同时邂逅了各种各样的故事角色,有《格林童话》里的白雪公主和七个小矮人,也有我们的老朋友孙悟空和猪八戒,还有胆小的大象、逃跑的姜饼人、龙与宝藏……我们看见好好一点点地揭开自己的面具,逐渐加入到文学角色的互动中,当猪八戒大快朵颐的时候,好好也学着他的样子盘腿坐下开心地啃桃子,最后出现恶龙时,好好也没有害怕,而是扮起鬼脸。在与文学角色相处互动中,游戏的乐趣驱散了内心孤独的阴霾,让好好的脸上绽开天真的笑容。

除此之外,我们还看到一个孩子为了排解孤独,尝试融入群体而不得不做出的妥协,这种妥协甚至影响到孩子对自己的认知和定位。当有人喊“小个子”“大圆脸”“胆小鬼”“贪吃鬼”的时候,好好会自动代入自己,期待听到一声回应。我们可以想象,在孩子的朋友圈里,同伴们总是会给对方起一些不那么可爱的绰号,放大了孩子外貌、性格上不成问题的问题。出于对被排挤、被冷落的恐惧,孩子看似主动实则被动地代入到这些绰号对自己的定义,以此来认定自己在群体中的位置。孩子在相信自己被群体接纳而感到安心的同时,不知不觉地消减了自信心。这时,文学安抚心灵、建立自信的作用又显现出来。当花仙子问到“美丽的小姑娘”时,好好不相信她是在叫自己,直到好好手里的花束中真的飞出了一只和自己长得一模一样的小花仙。这是孩子和文学作品角色产生情感共鸣的奇妙瞬间,也是孩子达成微妙和谐的自我认同的温馨时刻。在花仙子光芒的照耀和指引下,好好穿过文学之森,之前出现过的故事角色再度返场,不同的是,他们成为“躲猫猫”的人,躲在树林后,藏在草丛里,又欣喜又好奇地探出头,等待女孩的到来。在这座文学森林中,还有更多的趣味和惊喜,等待孩子们去寻找、去发现。

好好在花仙子的带领下找到自己的归属,那个炊烟升起的地方是心之所向的家,也是一种安全感的象征,让孩子知道自己被惦记、被爱着。“躲猫猫”的游戏还在继续,好好丢掉了面具,解开了斗篷,卸下了那些掩藏内心孤独的“伪装”,回到好朋友的身边,回到接纳她、理解她、爱她的温暖群体中。

最后,图画书的文图设计也贯彻了“躲猫猫”的游戏形式。每当有新的角色闯进森林,我们先听到他们的声音,看见他们投下的黑色身影,以及他们遗落的道具,比如小矮人的锄头、龙的宝藏,等等。在翻页揭晓答案之前,孩子们可以根据自己的观察,运用自己的阅读经验和想象力,猜猜下次出场的会是哪个角色,又会发生什么有趣的事情。当前一个角色离场后,也会留下一些存在的痕迹,就像当孩子读完一本书,但文学的余味仍留存在孩子的心中,伴随孩子成长,成为慰藉童年,温暖一生的幸福回忆。