“机会只留给有准备的人”。在商讨今年上海书展的布展方案时,汪耀华提出以四幅照片展现中国近现代出版发展历史的构想时,获得了上海市新闻出版局副局长彭卫国及书展办公室的支持(2004上海书展时,彭局长是上海图书公司总经理,书展的销售主管;汪耀华兼任上海书香广告策划有限公司总经理,是书展的布展主管)。

四幅照片,在历史钩沉中,为读者展现了编、印、藏、读这一文化出版和阅读流通链条,也见证了上海出版史和一直延续至今的文脉,能在上海书展集体展示,可谓一件幸事。深入了解这些照片背后的往事,便会对当年的出版人致以由衷的敬意。

正如张元济辞世前在病床上写给商务诸君的告白诗:“昌明教育平生愿,故向书林努力来,此是良田好耕植,有秋收获仗群才。”这些伟大的文化出版机构正因有这些出版巨子们而伟大,他们将自己的人生,将出版机构的使命与中国教育的现代性变革、与中国的国运连接起来,他们以文化救国,实实在在地推动了中国文明的进步。今年是抗战胜利70周年,这四张照片,某种意义上,也是对抗战的另一种纪念。

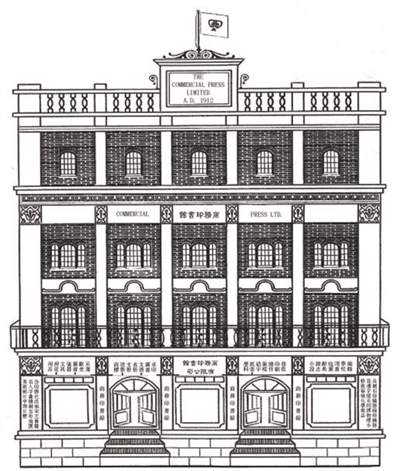

1 商务印书馆:壮观

图1为商务印书馆建筑立面图,不知出自哪家机构哪位设计师的手笔,我从商务当年的资料中发现时,距离这幢大楼竣工已有百年了。岁月留下了一些印痕,我发现并花了很长时间进行甄别,研判门面上的广告句,邀请友人进行画面清理,拿着高倍放大镜进行识别。这不是一件容易的事情,现在的人们,知道商务做出版,包括印刷、销售,其他就不甚了了。我因为存着一种敬意,总想着还历史一个真实,曾经也请教过金良年、虞信棠等前辈,现在,经过近三年的牵挂和熟虑,终于可以交卷了。

照片中出现的一层门面上端从左到右依次是(把繁体改为简体并略加标点):“编辑学校用书、地图、辞典、杂志、小说;发售、印刷、机件、铜模、铅字、纸张、墨料;商务印书馆有限公司;承印图书、文凭、表册、支票、股票、商标;采运欧美图书、仪器、文具、理化用品”。门面左右则标着:“自制石印机器、植印、机器、花边字样,采用博物标本、格致器械、化学药品;仿印历代法帖、宋元旧籍、名人字画、精制五彩地图、美术邮片、中西日历”。这是一百多年前商务经营的项目,当年的商务人将其放在门面上“广而告之”,也是一种魄力和实力的展现。

多年前,我曾有一年多的周末在上海图书馆翻阅老《申报》,还请老同志拍摄了不少自以为有趣的书业(书店、图书)广告版面。那时,上班时读书办报编书,周末坐在淮海路的上海图书馆翻阅着一张张泛黄脆弱的旧报纸,人生因为有着这样的经历实在是件有趣的交会。现在再去翻阅有关商务这幢大楼的记载,我为这幅照片做了如下“说明”:

上海商务印书馆总发行所棋盘街新屋落成 即日迁移 此后 惠顾诸君即请 移玉该处为荷。——商务印书馆谨启

(《申报》1912年6月25日)

上海商务印书馆总发行所落成纪念大赠彩……八月二十六日起至阳历九月底……(《申报》1912年8月25日)

新造洋式四层楼,占地一亩三分。下层为发行图书杂志仪器文具之所;二层为总(副)经理室、账务室、广告部、分庄事务处、仪器文具事务处、营业部(发售印机、代印图书);三层楼为图书仪器栈房、发行杂志事务所、标本博物制作室及膳堂;四层楼为图书仪器陈列所、图书仪器栈房、学生课室及宿舍。四层楼之上,有屋顶平台,为瞭望休憩之所。

发行所为本馆之总机关,凡营业各行,发行所实总其成,各省分馆亦归其支配。(《商务印书馆成绩概略》1914年)

商务印书馆于1897年由夏瑞芳在上海创办,初时以印刷业务为主,其后延揽技师,考察各国,创制机器,成为中国现代印刷事业的起始。为商务印书馆带来巨大声誉的是图书出版,彼时正值中国内忧外患,社会思潮风雷激荡,张元济以扶助教育为己任,影印古籍、编译各种西学新著、中外文工具书和新式教科书等,力求开启民智,以文化救国。商务印书馆逐渐从印刷工厂发展成为近代规模最大的文化教育出版机构,成为晚清以来,普及、传播新知新学的文化重镇。商务印书馆和“五四”时期蔡元培主持下的北京大学一样,成为“各方知识分子汇集的中心”,后于1954年迁北京。

这幅照片经过图文清理后,今年4月我曾在微信朋友圈中发了一次,得到了一百多位朋友的点赞和转发,原来只想做几个镜框给自己也给同好留念,因为事务繁杂也一直拖着。现在,奉献给上海书展,真是一件幸事。

2 中华书局:宏大

陆费逵等君自民国元旦脱离商务印书馆创办中华书局时,应该也是商务印书馆这幢发行大楼拔地而起的见证人。也许在那个时候,陆先生就有一个中华梦:来年也要造幢这样的大楼,造一幢比这幢楼更显眼的发行大楼。终于,功夫不负有心人,1916年,中华书局总店紧贴着商务印书馆发行所大楼建成了。我为图2撰写了以下说明:

1912年元旦,陆费逵、陈寅、戴克敦、沈颐、沈继方等集资2.5万元创办中华书局。起初设在福州路惠安里,后迁至东百老汇路(今东大名路)。1916年,在福州路棋盘街建成总店(河南路221号)。

《中华书局五年概况》介绍:总店之屋在四马路棋盘街转角,最新式建筑,五层洋房,其屋百余间。沿马路店面十间,全用铁架水泥筑成。中央水泥双梯,侧面铁梯。每层均装救火大自来水龙头,以备不虞。楼下为上海店,二层为总公司,三层为陈列室、餐室、会议室及仪器栈,四层为书栈,五层备用。屋用平顶,登临其上,全沪在目。地气清明时,可望见松江之佘山。屋高凡七十呎,在四马路河南路一带,为第一高屋。购地建筑之费共十七八万元。

1951年元旦,中华书局与三联书店、商务印书馆、开明书店、联营书店合组公私合营中国图书发行公司。中华书局与商务印书馆房屋经打通改建后,成为中图上海分公司。

1954年元月,中图上海分公司与新华书店上海分店合并,曾改名河南中路新华书店、上海科技书店、中国科技图书公司……

按文中描述,当时的中华书局总店“登临其上,全沪在目。地气清明时,可望见松江之佘山”,真真有一目千里之感。屋高达70呎,换算一下,一呎(英尺)就是0.3048米,70呎也即21.336米高。这幅照片中应该也有一些“广而告之”的文字,可惜,我一直没找到稍清晰的照片予以破译。2002年,我曾在上海书画出版社出过一套《上海老书店》明信片,也收有这幅照片。近日,为了体现出中国现代出版“双雄”的本色,我特地去上海青浦区汇金路上的中华印刷展示馆探访了一番。承林为成馆长的陪同,相赠《发展文化 振兴中华——纪念上海中华印刷有限公司成立一百周年》一书,并发送了这幅照片的原图文件。

多年前,这家展示馆在澳门路中华印刷厂时,我就去过多次。2004年初办上海书展前夕,我编著的一本《书展》,由时任上海市新闻出版局正局级巡视员顾行伟代序,就是在该厂潘厂长的亲历亲为之下赶印出来的。十多年后,又是书展,我在出版局印刷管理处处长周建平的联络下,再看这家展示馆,面对铅字、铅版、印机等实物,对于百年前诞生的中华书局除了佩服也不敢再有其他想法。

这家展示馆还有待精致、有待改进。现在看见的中华印刷展示馆,已经是全国、上海市和青浦区的科普教育基地、上海市爱国主义教育基地、青浦区社区教育实验基地,由序馆、发展历程馆、企业文化馆、技术质量馆、生产设备馆、印刷知识馆和现代产品馆组成,通过上千幅历史照片和珍贵实物,综合介绍了自1843年以来上海出版印刷企业的变迁、发展概况。

商务、中华两大出版巨头,曾经是上海出版的骄傲,也是中国出版业数一数二的名牌。现在,留在上海的只有记忆了:福州路上两幢紧贴着的发行大楼因为所属河南路的扩路而被裁剪了一部分,现在的留存部分已被移作他业了。

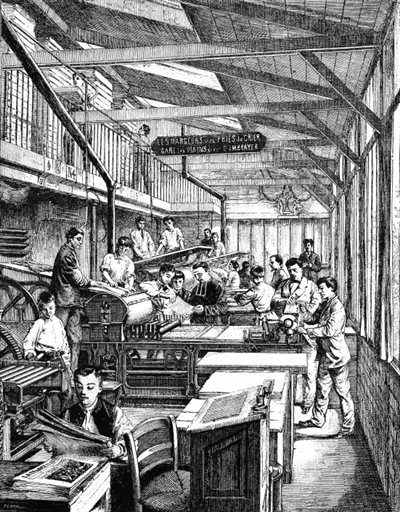

3 土山湾印书馆:引领

土山湾印书馆是继墨海书馆、美华书馆之后,在上海创办且存世较久的现代出版机构。前身是1863年于上海徐家汇开办的土山湾孤儿院,该院1867年出现印刷部门,1869年正式成为印书馆(亦称“土山湾印刷部”),当年出版木版中文宗教书已有70多种。

“1894年,成立照相制版部,最先把石印术、珂罗版印刷和照相铜锌版设备和技术引入上海。1930年还进口西文浇铸排字机1台。印书馆规模进一步扩大,工人多至130人,每年出版中西文书刊百余种,是中国天主教最早、最大的出版机构。”(《上海出版志》,宋原放、孙颙主编,上海社会科学院出版社2000年版)

土山湾印书馆1958年并入中华印刷厂。

图3由法国耶稣会士Adulphus Vasscur(1828~1899,中文名范世熙) 绘制,其1870年至1871年曾在土山湾孤儿院图画部任美术老师。图中房梁上悬挂标志牌为法文:“在机器开动之前,请续页工预先通知,小心手。”

中国近现代出版业是由英国、美国、法国等国的一批传教士在1843年开始引入中国的,如墨海书馆、美华书馆包括广学会、土山湾印书馆等等。也就是说,一群漂洋过海的传教士带来的印刷术和就地印刷的教义读物带来的一场印刷变革和阅读新潮以及兴学、办报、开办医院等举措,使西学东渐的中国开始有了现代性的表现,为中国民族出版业的巨擘——商务印书馆培养了人才。因为商务印书馆的创业者夏瑞芳、鲍氏兄弟等都是经过教会学校学习,并在传教士经营的报社、印刷厂有过排字、印刷等职业生涯的年轻人。

可惜,因为墨海书馆、美华书馆等基督教出版机构在上海存在的时间不长,而且消失得又比较早,没有太多的遗物遗址可容探究。于是,兼具印刷、出版业务的宗教出版机构——土山湾印书馆,就成了一个缩印、一个值得关注的记忆。上海徐家汇蒲汇塘路上新设立了土山湾博物馆,读者可以对土山湾印书馆的历史有更多的了解。

土山湾,地处上海徐家汇肇嘉浜和蒲汇塘的交汇处。“19世纪上半叶,因疏浚河道,堆泥成埠,积在湾处,高十几米,长二十多米,故得名‘土山湾’”。在这泥土堆积的荒地上, 1863年,由法国耶稣会鄂尔璧担任主教、受让这片土地建造孤儿院后,把1855年天主教在青浦首开的一家孤儿院迁入,称为“土山湾孤儿院”,该院专收六至十岁的教外孤儿。据1922年资料介绍:“衣之食之,教以工艺美术,其经费由中西教民捐助,待孤儿略大,能自食其力后,或留堂工作,或出外谋生,悉听自便”(胡人凤《〈法华乡志〉土山湾》)。由此,土山湾开设了学校和各类工场,由中外传教士传播西画、音乐、木雕、泥塑、印刷、装订、照相、冶铁、细金、木工、彩绘玻璃制作等技艺。

土山湾印书馆从印制天主教的宣传品开始,逐步印刷中西文字典、地图、乐谱、学术著作、宗教书籍和各类刊物等。1875年,引进德国人阿尔倍脱发明的珂罗版技术、大石印机、凸版印刷机和铅印圆盘机等现代印刷设备……在中国的天主教出版机构中,其出版物占1/4~1/3的规模。这时,距商务开创还有二十多年。

4 合众图书馆:平实

图4为上海私立合众图书馆,1939年由实业家叶景葵、政治家陈陶遗、出版家张元济等人发起成立,是上海沦为“孤岛”时期,曾存于上海的一家图书馆。

合众图书馆是中国近代以来私立图书馆的典范。叶景葵、张元济、顾廷龙等先生在20世纪30年代日寇侵华、上海沦为“孤岛”之际,高扬“众擎易举”的大旗,为国家、为民族保存了大量文献,起到了私人收藏家、公家图书馆不能起到的作用。

1938年8月在复兴中路(辣斐德路)614号筹备。1941年1月开始自建馆屋,馆屋之基地由叶景葵先生购置,由陈莱青等人热心捐助,并委托华盖建筑事务所设计,设计师为陈植,投标招工承保,由久大营造厂承造,建筑为钢筋水泥。1941年2月3日正式动工,9月1日新馆竣工,地址在蒲石路(今长乐路)富民路口。计三层18间:书库7间,普通阅览室、阅报室、参考室、办公室各1间,储藏室2间,厨房1间,宿舍4间。1952年12月14日,合众图书馆董事会决议,将合众图书馆捐献上海市人民政府文化局,俾成一专门性之大规模图书馆。1954年3月12日,合众图书馆被改名为上海市历史文献图书馆。1958年并入上海图书馆。

该馆的创办意见书上写着:“抗战以来,全国图书馆或呈停顿,或已分散,或罹劫难。私家藏书也多流亡,岂不大可惜哉!本馆创办于此时,即应负起保存固有文化之责任”。三位创始人将各自所藏捐入,作为馆藏的基础,还聘请了时任燕京大学图书馆采访部主任顾廷龙先生主持馆务。至1941年,该馆共收藏捐赠之书22万册,藏书之富、门类之多,如张元济所说:“其中名人稿本及名校精抄,不亚于‘东方’所藏。”顾廷龙1949年7月所撰《叶公揆初行状》中也述及:“己卯倭寇肆虐,公感于江浙文物摧毁之烈,谋有以保存之,约张元济、陈陶遗创设私立图书馆,首出所藏为倡,名曰合众。”

创办合众图书馆,是为抗战中流散的中国典籍寻一个归宿,使之不至于散失或亡佚。图书馆开馆之后,接待的中外著名学者包括胡适、钱钟书、马叙伦、冯其庸、蔡尚思、章鸿钊、林志钧、刘恒等。1949年3月下旬,胡适在离开大陆的最后十几天,就由顾廷龙安排,住在合众图书馆,钻进他的《水经注》考证工作。

合众图书馆虽在历史上知名,招牌却一直没有悬挂过。据说,老先生们是怕招摇,引人注意。正如1946年该馆向上海教育局《呈为设立私立合众图书馆申请立案事》中写道:“命名合众者,取众擎易举之意,各出所藏为创”,“谋国故之保存,用维民族之精神”。

合众图书馆建筑为砖混结构二层(转角处的塔楼为三层),1957年加建了一层。房屋的整体平面近似于长方形,位于中央的主楼略高一头,外形呈钝角状。钢窗,无窗檐但道路转弯处抹角,入口内凹。两端为书库,中间是阅览室。上部有三联式长方窗,中间立壁柱,顶层为阁楼。立面以水平线条作为装饰,绿色坡屋顶,水泥拉毛墙面。上世纪五十年代曾经加了一层,形成如今的模样。

1953年6月18日,合众图书馆资产包括全部珍藏25万册图书、15000种金石拓片捐献给国家。

在上海长乐路和富民路交界处西北角的合众图书馆旧址,门牌号现在是长乐路746号。多年来这栋建筑一直是上海图书馆的书库之一。现在,上海图书馆所属的上海科技文献出版社、图书馆杂志社和文化年鉴编辑部搬迁入内,并开设了顾廷龙纪念馆、合众讲堂、合众读书会、合众展览、合众艺术馆等项目在逐一开发,也算是一种承前继后的光大。