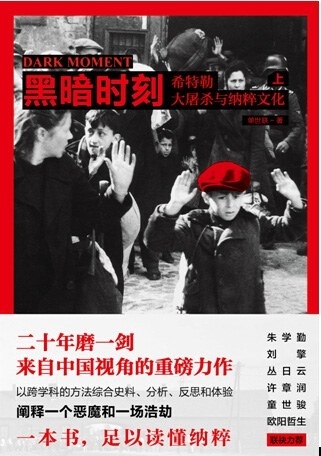

谈论一些看似熟悉的话题是需要勇气的,因为这可能使谈论者陷入同语反复或陈词滥调的窠臼中。纳粹,或许就算是这么一个话题。我们可以谈论纳粹德国的反犹主义,可以谈论希特勒的畸形性格,可以谈论大屠杀的残暴无情,可以谈论集中营的惨绝人寰……但除此之外,我们还知道些什么?

单世联的《黑暗时刻:希特勒、大屠杀与纳粹文化》在跨学科地综合多种史料、体验和反思的基础上,全面、立体地阐释了纳粹文化的多样性。更难能可贵的是,它还为广大读者拾掇、连缀出一帧帧细节饱满的分镜头,以在场的姿态还原了纳粹时期许多不太为人所注意的历史罅漏,令纳粹文化不再标签化和脸谱化。非常岁月中的幽微,往往更能洞察宏大历史背后的复杂面影。

这里,我想谈谈书中所描写的纳粹暴政下的情与爱。爱情,是人类最纯然的天性之一。在和平时期,人们有充分的权利追逐他们的爱情,并从中获得美满和幸福。但在纳粹时期,这个糅合了政治、种族、战争、领袖意志的特殊时期里,爱情的可能性与道德准则受到了空前的挑战,它的浮沉直接彰显着极权主义体制下文明人类的命运起伏。

在一个高度政治化的时代里,作为精英阶层的知识分子间的爱情也难逃政治的缠绕。海德格尔和汉娜·阿伦特,这两颗20世纪思想界最耀眼的明星,曾在纳粹掌权的前后共同谱写了一段传奇爱情故事。纳粹上台后,二人曾因政治观念的不合而分道扬镳。但1950年代以后,当海德格尔处在人生低潮之时,却是阿伦特宽恕了他,不但处处为他辩护,而且还为他的著作在英语世界出版而奔忙。无论是海氏政治化的爱情观,还是阿伦特反政治化的爱情观,在它们的头上我们始终能清晰看到纳粹幽灵的身影。纳粹的幽灵令爱情变得不纯粹、不彻底,令爱情仅能委身于所谓的“信念”之下。

如果说,知识精英间的爱情在纳粹时期尚且表现得如此艰难,那么作为通常意义上最卑微的集中营囚犯,他们还有爱的权利和空间吗?答案是肯定的。集中营的囚犯每天都在与死神对抗,但其生活并非如我们一般所认识的那样铁板一块,在其中尚且有一些喘息的缝隙,使爱情得以萌芽。来自波兰的“上等囚犯”尤莱克在粮仓劳动队认识了年轻漂亮的犹太女人希拉,很快两人便坠入爱河。为了躲避死亡,过上正常的婚姻生活,他们逃出了集中营。然而这一场幸存于种族灭绝边缘的逃亡之爱,到头来还是因种族偏见而澌灭,令人不胜唏嘘。以生命换来的爱情,却被一种与暴政合谋的意识形态所击垮,从中不得不承认的是,纳粹文化形塑的不单单是一种时代病症,更可怕的是,它拥有着重构世界观和价值观的强大扭力,使人们不知不觉地陆沉于早已设好的彀中。喜或悲,皆在魔掌之下。

当纳粹蔓延,爱情仍在继续。但纳粹蔓延时的爱情是畸形的,因为作为爱情依存之地的人性早已沦陷。皮之不存,毛将焉附?纳粹罪恶的可怕之处在于,它不仅能使人当场毙命,而且更使人的精神慢性中毒。