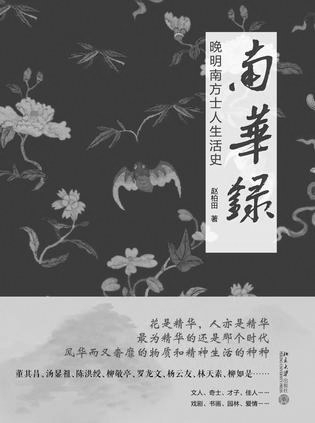

“我不再纠缠于宫廷与官场的腥风血雨,我要写那么一群人,他们隐退到了权力世界的背面,把精神寄寓在器物里。”在新作《南华录》的跋中,作家赵柏田这样写道。他笔下的《南华录》,就如同封面上的繁花一样绚烂,散发着南方特有的潮湿气韵。在那个氤氲旖旎的世界里,“一草一木都带有了太初就有的情意”。

关键词 南华录 艺文志 伪风雅

■受访人:赵柏田(作家)

□采访人:张中江(中国出版传媒商报特约记者)

“伪风雅”不只是发生在当今社会

□您曾对那个时代下过“古雅静好”的定语,请问您觉得达到那种精神生活,从客观的外部环境来说需要满足什么条件?

■古雅静好是一种内在的气质。从外部环境来说,首先得是物质比较富足的时代,精神上应该比较自由、宁静。中国在和外来文化碰撞,进入现代性转型后,就不再有这种气息了。

□您书中所写的众多人物,他们在具体的审美趣味上也不尽相同,那么他们的共性在哪里?

■共性就是都在经营自己的生活,都是生活美学的建设者,把艺文当作自己的精神寄托。这是他们最大的共性。

□您在书中也写了名士们品惠泉水的典故,是不是说明那种精神追求到了一定程度,也会有虚假的不好的一面出现?

■那肯定会有。我在写到这部分的时候在副标题用了“伪风雅”。那帮品泉水的人并不是真的懂,没有品出来,但还装作津津有味的样子,如果不这样的话就会被人看不起。当时的世风就是,一个人要有品位。要凭借感官去分辨物之间的细小区别,如果分辨不出来就没有品位。但这个并不是每个人都做得到的,于是出现了让人觉得可笑的事情。归根结底还是来自当时人内心的焦虑。

□书中您也提到了董其昌家的那场大火,您认为那场大火剥下了华丽的外衣,露出了粗糙的里子。

■就像狄更斯那句话,既是最好的时代又是最坏的时代。晚明也一样。我是在写艺文志和博物志的结合,主线是生活史和艺术史,中心就是美。即使我这样去写,对那个时代粗鄙的东西,历史的暗角也没有绕开。比如董其昌,他是技艺非常精湛的艺术家,又是成功的官员,但在那次事件中,也暴露出他的道德形象不像他标榜得那么完美,做过一些为人不齿的事情。我们不应该去刻意美化这个艺术家。

我还是一个作家

□我们知道您早期写过先锋小说,近些年主要在进行历史写作。您现在对自己的定位,是作家还是历史学者、研究者呢?

■我对自己定位,还是一个作家。一个作家要处理各种题材,但归根结底要面对的是时代和人性。写这些只是我的一个题材,我审视的一个对象。我不是一个学者,或者历史研究者。我比较喜欢一种百科全书式的写作。福楼拜后期和艾柯的作品,都有一种百科全书的气象。你会感觉这个作家什么都懂,他有勇气把什么东西都纳到笔下。我写的时候,也有这样的想法,希望我的故事里可以有各种各样的人、器物和知识。

□那么您觉得作家的历史写作,和历史学者这种带有跨界的写作,会有怎样的不同?

■这种不一样更多是写作者本人的方法、风格上的区别,而不是身份的区别。我这样的写作不用说也是跨界的。但这种界,有时候是作者心里自设的,其实不用搞得那么泾渭分明。一个有大气象的写作者,还是应该让天地万物交融在你笔下。