关键词 诗歌 文化交流 传播中文诗

■受访人:杨 炼(诗人)

□采访人:解 慧(中国出版传媒商报记者)

生存和写作息息相关

□是何机缘使您成为一位诗人。从1974年至今,您一直深耕于诗歌领域,创作了很多影响人心灵的诗歌。对比早期的作品,如今的作品在创作风格的脉络上有无变化?这种变化从何而来?

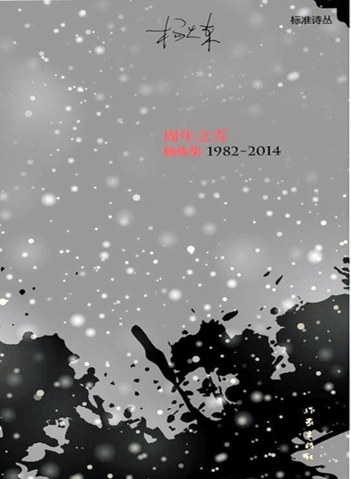

■我这一代诗人的特征是:生存和写作有血缘般的紧密联系。于我而言,“文革”、插队的惨痛经验,上世纪80年代文化反思,让我接触到大地的厚度。上世纪90年代至今的海外漂泊,让我接触到大海的深度。以此观之,我的创作没有转折,只有深化。我每一部作品全然不同,却有一条清晰的思想脉络: 发出自己的天问。我的中国诗作的厚重、海外初期短诗的锋利,甚至近期写作的新古典式成熟,都是“我”内心之旅不停加深的层次。我希望,这些都呈现在《周年之雪》中。

思想才是诗之根基

□诗歌的美学表现有很多层次,而您所作的长诗都是有结构的组诗,您是怎样看待结构对诗歌的影响?

■结构是诗意表述的最深层次。犹如建筑,砖瓦深处,是建筑结构的设计,那决定了整个空间的基本状况。读我的诗,无论长短,只有读到结构层次,才能把握住根本诗意。

□一直以来,您都在提倡诗人要作有深度、耐咀嚼的中文诗,什么样的诗在您的眼中是属于有深度的诗?您自己作的诗是有深度且耐咀嚼的吗?

■有深度即有思想,观他人所未观,言他人所未能言。耐咀嚼即精美,讲究形式,甚至讲究到形式主义的程度。我希望我的每行诗都经得起最严格的审视。

□至今,您数次获得国外的诗歌奖和文学奖。又2次以最高票当选为国际笔会理事。对此,请您谈谈为何您的诗歌在国外如此受欢迎。您的诗歌究竟有何魅力,或者说您的创作核心是什么?

■对我而言,“好”的含义,最重要在于耐读。一首诗完成后,要经得起重读,且不停构成后人的灵感,这才是“好”。

我走遍世界,和不同文化交流,靠的只是我诗作中一部“中国思想词典”,同理,现在也以一部“世界思想词典”回到中国,与这里的朋友们切磋。我的诗歌魅力,一言以蔽之:思想之美。

打破“他者”的尴尬

□诗歌要有土壤的滋养,才能更深邃。朦胧一代的诗人在外出寻访几年后,大多都选择回国。而您为什么选择继续行走在他国之间。这对您的创作有何影响?在外生活的久了,您担心自己会流失对母语的钻研吗?

■我的思想、文学版图已经打开,为什么要把自己重新塞进罐头?中国是我的经验,中文是我的文化之根,它们都带在我身上。我通过写作,从未和它们离散,拉开一定距离,反而使我的自觉更清晰。这才真重要。与世界交流起来,也更有思想的温暖之感。我不需要回来找一种低级的“热闹”。

□多年来,您游走于他国之间,中国诗歌在国外诗人、读者眼中,是什么样子的?他们是怎样解读中国诗歌的?

■世界了解当代中文诗要有一个过程。之前一提到中国诗歌,便是李白、杜甫等古代诗人。这些年,随着中外诗人间交流的深化,例如中英诗人互译项目(结集为《大海的第三岸》华东师范大学出版社),通过诗人深入对方作品,建立对其诗歌意识、形式、语言的深度理解,由此构成交流。这就大大改变了仅仅想象“他者”的尴尬。另外,最近中文与阿拉伯、中文与东欧诗歌交流越来越多,更打开了进入中文诗的新语境。我认为,新一阶段的中外诗歌交流正在开始。

□诗歌有其特定的语意,是不能被精准翻译出来的。您是如何在国外传播中文诗歌的?

■诗不能被翻译,是一句套话。翻译诗,不是砍树,而是从同一个树根上长出的两棵树——译者要回溯原文诗的源头,再带着原诗的一切要求,在译文中重新进行一次创造。我在国外,既介绍中文诗,更介绍整个中国文化转型的大语境关系,并介绍它们之间的有机互动,甚至促成世界的参与,例如我推动的黄山国际诗歌节、北京文艺网国际华文诗歌奖、扬州瘦西湖国际诗节等。

□回顾您30多年的创作历程,是什么让您坚持到现在。诗歌在您的生命中有何意义?

■写诗不需要“坚持”,它是必须——感受、思想、存在的必须。诗,让我不停发现新的自我,由此感到生命的存在。即使没写,我的生命状态也必须是诗意的、创造性的、活的,这不是生命的结果,而是生命的前提。

□方便透露一下,目前您的境况,有无新的创作意向?

■ 我最后一个文字孩子,是即将出版的《杨炼创作总集1978~2015》九卷本中作为压轴之作的《空间七殇》(七组诗)。此外,我已经开始了下一部散文性的作品,但不想太多谈论它,谈论没出生的娃娃,可能给她或他带来坏运气。