○曹晓宏

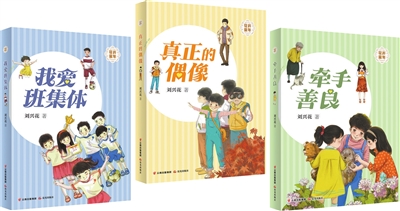

儿童心中埋藏着人类原始的梦,而儿童文学的力量,就在于激发这种梦想,构筑出精神成长的空间。刘兴花老师的新著“花开童年”,正是一部展示儿童对于世界的原初印象,激发少年原始梦想,探寻童心童趣的好作品。“花开童年”对孩子们在成长过程中遇到的困惑作出文学方式的解答,艺术地呈现一代人的成长史。

小说表现的空间具有丰富性,人员构成复杂,学生来自四面八方,有着各异的家庭出身,有城市的,农村的,还有留守儿童。在一个融汇了众多家庭背景的班级里,注定要发生多姿多彩的故事。同学之间的小矛盾,学生与老师之间的怄气,对学校管理制度的叛逆等,将一群天真可爱又不乏莽撞的孩子描写得活泼生动。他们身上有着向善向上的良好品质,只是在学习途中,往往找不到正确的表达方式,发生了众多让人啼笑皆非的事。这些情节的书写,体现了作家对于生活的细致观察,对于儿童成长规律的娴熟把握。

这部小说是一曲对教师的赞歌。孩子们顽皮捣蛋,给学校和老师造成不少麻烦。可班主任林老师却给予最大的包容和宽爱。作为老师,她是孩子们的主心骨,将这个班级改名“谷穗”,就是希望听到孩子们如谷穗般拔节成长的声音。在她的因材施教下,孩子们不仅收获了学业,也获得了精神的健全和成长,她是这个时代的守护神。

老师们对孩子们的爱,是满腔热忱的。同时,他们对于孩子们的烂漫天性和成长规律的关注与探寻,也是满腔热忱的。这种爱与关注,这种热忱与探寻,与他们对文学艺术的热爱和执着结合在一起,就又一次奏响了一曲伴随着时代节拍的园丁之歌。

学校是社会的一个缩影,不仅因其师生众多,更在于每名学生背后牵连的家庭,构成当下社会的基本面。在小说中,孩子们的父母有的是警察,忙于工作无暇他顾;有的外出打工,自己留守在家;有的居住在高山之上,舞蹈的梦想难以实现。他们普遍有着属于自己的成长故事,或幸福,或忧伤。从校内走到校外,还有着诸多复杂的环境,如虚假的信息,骗人的把戏等,给孩子们成长制造了障碍。作家的良苦用心在于没有描绘一幅无忧无虑的成长图画,而是告诉小读者,这世界并非想象的那么白璧无瑕,阳光下面会有乌云,晴朗过后会有雨天,只有克服重重困难,才能迎来真正长大。

文学的构型是一个国家的形象表征,少年强则中国强,从刘兴花等一代年轻者的儿童文学书写中,可以看到作家对于代表民族未来的花蕾的精心呵护和自觉责任。作品中极力凝聚爱与善良的人性微光,也告知孩子们要有迎接风霜的准备,这些人世的道理,以趣味性的故事和形象性的人物,通过充满童真童趣的语言娓娓道来,让孩子们在同龄人的成长经验中,体验着自我,完善着自我,共同促进健康人格的养成。从这个意义上来说,儿童文学的作用不容忽视,在培养健康童心、培育未来之花的途中,它是春天的雨露,奠定的往往是一个民族最初的精神基因。

(作者系云南楚雄师范学院原人文学院院长)