○刘丹颖

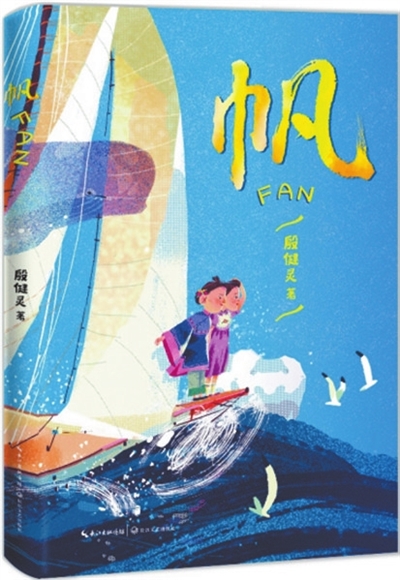

著名儿童文学作家殷健灵的新作《帆》是一部构思精严、布局巧妙的长篇小说。作品选取两位海外华人女性的传奇成长故事,穿插式闪回跨越百年的华人迁徙史,60岁的默君和她的奶奶春令,80后的喜莲和她的女儿玉兔,她们的故事时空各自平行、内里互为交织,看似没有内在联系的两组人物,她们的故事缘于女作家南溪一次海外访问写作行程被勾起、被倾听、被复活,在时间进程里各成经纬,构筑作家笔下三代中国女性的身世漂泊和心灵成长史。殷健灵的笔触清浅纯真,用一种天然去雕饰的表达直抵女性成长及独立这一命题,描写中可见细腻的温情。

童年经历可多大程度影响人的一生?《帆》的开篇,女作家南溪和新西兰华人默君的相遇预示了第一个出场的人物——春令,她的故事是通过后代的追忆来还原的。时间的帆飞向一百多年前的中国广东,家庭出身窘困,父亲出外打工淘金,小小年纪历尽苦难的女孩儿不得不漂洋过海以求活下去,这种被动的“漂泊”,一半出于时势所迫,一半也是因了善良的养母玛姬,使得春令迎来她长成凯瑟琳的新生。

另一边的帆吹向上世纪90年代的中国西安,1983年出生的女孩喜莲,在故乡长到18岁始离家去北京舞蹈学院上学。童年目睹父母感情羁绊甚至失和带来的迷失和困惑,在喜莲年幼的身上种下了“无根感”,她需要放逐,以排遣爸爸和妈妈对她的疏离和倾注,是两种趋向极端的情感在撕扯。像非常多的中国式家庭一样,喜莲的原生家庭里,母亲是身兼父职那个人。从小和父亲不亲近,让喜莲对亲密关系既渴望,又防备。她于是盼望长大能保护妈妈。

被迫移民的春令和主动走出去的喜莲,她们都在追问自我的命题。春令答应养母学医回中国做医生,她实现了这个承诺。回到家乡的春令对小时候远离故土在跨文化场景下面对同胞处境时,幼小内心受到的震荡不安终于释然了。她对儿时记忆的追寻,与上海1932年的历史背景勾出命运无常沧桑之感,当年短暂停留的片刻给她留下温馨回忆的卓米豆,重逢竟成永别。以春令为第一人称的叙述收笔在她对童年玩伴的回忆,这何尝不是人生无处停泊,唯有少小往事慰寂寥。

作为海外华人移民第三代的默君,对奶奶一生的深情叙述也贯穿在她对身份认同的代际传承上。100多年后,默君和喜莲同坐,回忆少时难忘之事,都在反复诘问,何以寻到“我的来处”,这个“来处”关乎乡土、血脉和心灵。对于一个孩子的成长来说,物质的丰足、环境的安稳,也许都比不上来自亲缘持续的情感支持。早年的漂泊无依,最后要用一生来治愈。

诚然,喜莲要幸运得多,她历经移民、结婚生女又离婚,身心独立的她,履行对母亲的承诺照顾晚年的父亲。喜莲的际遇,在当下很有现实主义代表性,完成了经济独立和心灵成长的中国女性,已经摆脱了过去“弱者”的标签,可以自信地游走于世界各地,安顿一方自给自足,反哺上一代的同时,把未完成的理想寄寓下一代,要活得更宽阔更自由。所以,喜莲和玉兔的故事并行,像一棵树迎风而立,长在了海外,却拥有不变的品格。

《帆》还予人一份独特的阅读体验。翻开这本书时,彩色扉页的引言非常吸引人。为此,春令凯瑟琳的故事我是一口气读完的。照着篇章的顺序读到的是两组人物故事的切面,而跳过次序沿人物故事发展顺序读下去,仍然是严丝合缝,一气呵成的。这里便可读出作家的匠心,一种文学上的“追忆似水年华”。春令和喜莲,在她们各自的时空里渐次地萌芽生长,找到了一条顺应内心的路,在那些曾经的残缺里拥抱不完美,找到心灵归属,各自扬帆。