○黄 涌

百余年来,中国新诗呈现的赓续与断裂,固然与时代紧密相连,但也离不开诗人自身的努力与付出。由于审美力的偏差、诗歌观念的不同以及对诗歌史的执拗偏爱,现代汉语诗人一直与自己所处的时代保持有效的距离——

20世纪初的中国诗人并没有把自己20世纪化,而纷纷把自己19世纪化了。(西川语)

本世纪以来,随着互联网深入发展,汉语诗歌在经历“历时性”写作之后迅速融入到“共时性”写作当中。而如何保有“本土特质”,却仍然面临着一个从“面壁”到“破壁”的艰难探索过程。

作为当下国内最具影响力的诗人之一,陈先发的个体写作实践亦可看作是汉语诗歌走向世界进程中的一次全新裂变。

陈先发的写作分为不同的几个时期。早年以《树枝不会折断》为代表,语言风格受海子、骆一禾等强力诗人影响,处于一种“无我”状态;随着《丹青见》《前世》《白头与过往》等一批耳熟能详的诗歌问世,陈先发开始有了“觉他意识”,即其语言本体意识逐渐觉醒。

诗集《九章》的出版,将陈先发的写作推向了另一高度。他不再执着于语言本身带来的变化,而开始以主题诗的形式,来建构诗人个体精神,从而揭示现代社会人的生存困境。《九章》是陈先发写作趋向精神内省的一种转变——他要书写的是人类共通的情感,而不仅仅是个体的经验。从这个时期开始,陈先发有意识地将自己的写作置身于大历史的长河里,即诗要表现“一个语言的世界,一个精神的场域。”“它有了历史的体温,又洞穿了历史。”

2023年,长诗《了忽焉》则是陈先发对过往写作的一次“破壁”。在有意识偏离原有主题诗(“九章”系列)创作之后,陈先发回到历史本体当中,从幽微的历史空间中找到了亳州“八块砖”,来释解“历史的心象”——

而历史依然是,无形人穿无形衣。

他忍不住在

砖上刻下

“了忽焉”三个字来放大这种恍惚

陈先发以他者身份嵌入历史情境当中,淡化与现实的边界,从而以“复现语象”和共时的文本间性,来展现历史与现实繁杂,进而呈现更为广阔的历史文本。

陈先发曾这样解释过《了忽焉》的创作:“写历史主题的诗,最忌讳的是,顺着史实的脉络去描摹,那一定很糟糕。在我心里,历史不过是现实的加长版,历史只是比现实多了一层时序结构而已。”

深入历史内部,构筑“历史的现时态”,《了忽焉》无疑提供了崭新的写作范本,它是对现有汉语诗歌写作的一次有效革新,拓宽了汉语诗歌写作的边界——诗不再是对历史的简单重构,而应呈现出历史的“现实态”——让历史成为现实的一部分。

以《了忽焉》为界,陈先发的写作不再局限于对个体困境和精神匮乏的探索,转而追求一种语言的“场”,或说是“态”——让自己的写作在汉语传统、时代生活与当下经验中形成一种复杂的共生。

他试图通过“语言在场”来摆脱上世纪以来汉语诗人所面临的“两大传统(中国古典传统和西方现代传统)阴影”(黄灿然语)的压力,从而开创一种更为开放的新“传统”。

陈先发拒绝对传统的背叛,也拒绝对传统的依附。他以为,最好的写作,自己就是那个传统。在《谈话录:本土文化基因与当代汉诗写作》一文里,陈先发重申了“本土文化基因与当代汉诗写作”之间的联系——他期望在汉语的古典性与当代性之间建立一种“诡异的互信”,即当代汉诗写作既非对传统的简单复刻,亦非对西方的盲目追随,而是让本土基因在现代语境中进行重新裂变。

陈先发认为,语言是有限度的,任何语言都不具备揭橥历史的本相,它所展开的,只是对历史的想象。如何消解语言的这种“无力”,陈先发选择了“营造空白”——“在结构中设置大片的空白、空地,以容留阅读的自如转身,来促成写与读之间美妙的互动。”

“营造空白”本为国画家作画的技法,陈先发引过来谈个人写作风格,所想的则是古人“名山虽好,不如卧而游之”的人生状态。在《黑池坝笔记》里,他谈论“枯”之美学;写作组诗《枯七首》……他试图通过“枯”这个特定意象来释解生命自身的困境,从而到达庄子“神游千里”的自在。

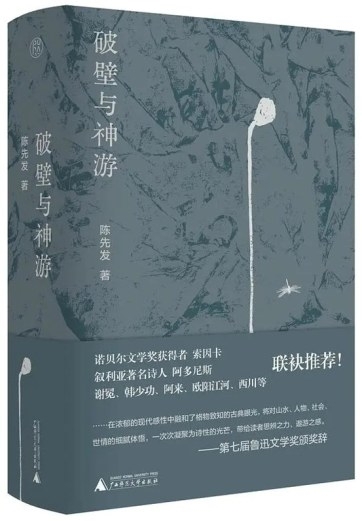

《破壁与神游》是一部“重”书:“重”在体量——陈先发40年个人写作一次系统性的总结;更“重”在质量——当代汉语诗歌本土实践的一次“破壁出圈”。