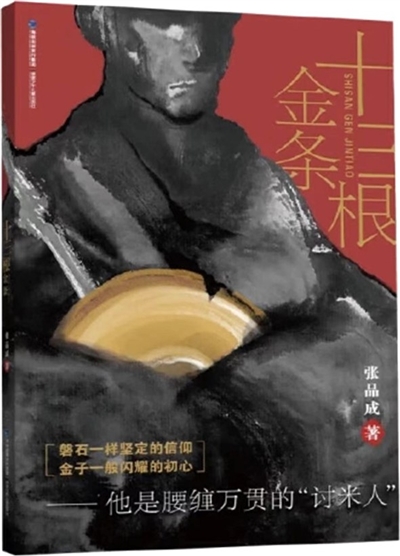

○张品成

原江西省苏维埃政府主席刘启耀,身上带有苏维埃政府的一笔巨款——十三根金条和一些银洋,在被敌人包围时冲散了,后来又负伤昏迷。战友刘国龙帮刘启耀包扎好伤口,并将他藏在死人堆里,还拿上他的驳壳枪和公文包突围。结果,刘国龙中枪牺牲了。敌人在刘国龙身上搜到了刘启耀的证件,欣喜若狂。于是第二天,有消息见报,称“击毙了江西省苏区主席刘启耀”。

很多人都认为刘启耀已经牺牲,包括他的家人。可是刘启耀大难不死,活过来了。试想,他被“击毙”了,“死”了啊,所有人都认为他不在了啊!天赐良机,那十三根金条就是他的了啊,他完全可以偷偷把家人接上,远走高飞,隐姓埋名,享受后半辈子的荣华富贵。刘启耀没这么做,他甚至可能想都没往这方面想。

刘启耀当时是怎么想的,现已无从考证,但有一点是无疑的,那就是他坚信共产党不会被消灭,红军不会被消灭,革命一定会取得成功。所以,刘启耀虽拥有巨资,却沦为乞丐,哪怕忍饥受冻,哪怕妻儿老小疾病缠身、穷困潦倒。

这样的人物和故事,的确很感人。其实,多年前我就想将这个故事写出来,但提起笔却顾虑重重。在许多作家的创作生涯中,都出现过一种奇怪的现象(包括我在内),那就是现实中的真实事件、真实人物,经作家一写,却让人觉得那么假,那么难以让人相信。我认为这个故事就是这样,如果没有好的角度和载体,我的创作肯定不如人意,或者将注定失败。

关于这个故事的创作许多是从正面入手的,这没有错。但是正面入手,很容易让人怀疑人物和故事的真实性,尤其是当代年轻读者,因为他们对中国革命斗争情况缺乏了解,对那一代革命者对信仰的坚守缺乏了解。

5年前,这个题材再一次被人提起。那天,我有些激动,听大家说起刘启耀的故事,我也说得神采飞扬。有人说,能不能用你的笔写写刘启耀?我说,没问题。

没问题?说得轻巧。我再次提笔时,从前的顾虑又一次出现在我的脑海里。我当然不能正面去写这个故事,我考虑了几个开头,想从某个角度撕开一条口子,进行故事创作。但是无论如何,有几点是绝对不能丢失或遗漏的。一是必须充分表现刘启耀不忘初心,有信仰、有理想,坚信革命终将胜利的精神,必须彰显一个共产党人的大公无私和忠于党、忠于革命的高尚品质。二是故事必须好看好读,令人信服。我写了三个开头,都有近万字,但我还是觉得不行,我想我得“抛开”刘启耀,重新思考,必须有个核心人物,这个人物不一定是刘启耀。

于是,就有了“黄有亮”。这个人物的设置,让我豁然开朗。以一个初出茅庐的年轻人为叙事中心,映照人物,他就像一面镜子。而且,黄有亮这个人物让小说有了成长主题。围绕其铺陈故事,让其对善恶和是非做出公正评价,让他的“故事”使读者信服。

一正一邪两个人物,正的是柳起跃(刘启耀),邪的是周不凡。我力求让黄有亮时刻在正邪间纠缠,由此生发出情节和细节,然后在叙事中潜移默化地阐述主题。然后是形式、载体问题。我再三考虑,这类严肃的主旋律,有真人真事为依据的素材,应采取什么样的呈现形式呢?是否可以写成一般读者喜闻乐见的悬疑谍战类小说,而又不失主旋律作品的严肃性?

这是个大胆的想法,对于我来说也极具挑战性。我觉得我至少有了兴趣和热情。我知道要取得成功,得做充分的准备,得比先前的创作花更多时间,得耐得住寂寞,得克服功利之心。我用了很长时间梳理素材,也在心里搭建好了小说的结构。再次提笔时,就觉得轻松了,驾轻就熟。

我是不擅长写悬疑谍战的,但这次的写作经验告诉我,一切与金钱和阴谋交织的素材,都可以写出很好的悬疑之作。当然,《十三根金条》涉及南昌行营调查科,就是军统的前身,更让人觉得很悬疑、很“谍战”了。另外,语言当然依旧是我小说的风格,我觉得我的叙述语言不妨碍这类故事的叙述。

总而言之,《十三根金条》是我对我坚持的这一题材创作的一次反思,一次尝试,至于是不是一次突破,就得由读者和评论家评判了。