2023年4月10日,江苏省高等学校图书情报工作委员会发布关于成立“古籍保护与活化利用工作专班”的通知,专班成员单位为全国及省重点古籍保护单位高校图书馆及南京农业大学图书馆(国家版本馆收藏目录)。一年来,8家馆在古籍保护与活化工作中同声相应,同气相求,共同谱写出新的篇章。

以文化之:让书写在中医古籍里的文字活起来

■沈 劼(南京中医药大学图书馆馆长) 高 雨(南京中医药大学图书馆古籍特藏中心主任)

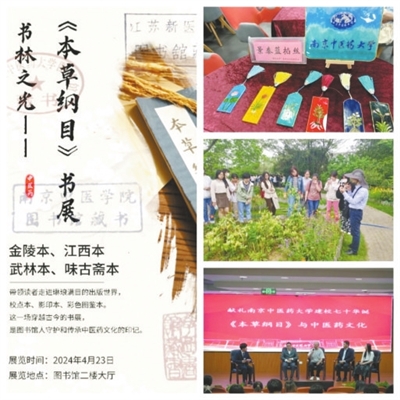

面对面的《本草纲目》藏书展,沉浸式的中药实践课堂,古籍复刻的雕版印刷体验,《本草纲目》的线上线下讲座……从观赏到阅读,从制作到交流,从学习到探讨,作为全国古籍重点保护单位、江苏省古籍重点保护单位的南京中医药大学图书馆,以《本草纲目》金陵本为主体,通过一系列由浅及深、形式多样的阅读活动,让藏在深闺中的中医古籍得以活化,真正走入学生的中医文化教育中。

解锁古籍文化密码,感受中医精神魅力。2024年,南京中医药大学图书馆以《本草纲目》金陵本为阅读主体,在全校范围内开展系列学术性阅读推广活动,解锁《本草纲目》金陵本的文化密码,坚守优秀传统文化立场,传播中医药文化好声音。如围绕“4·23世界读书日”主题,图书馆利用3D光雕技术将文字、版材、纸张、油墨完美结合,复刻重现《本草纲目》金陵版,让学生在雕版印刷的体验活动中感受明代南京的书坊盛况;30余种不同版本的《本草纲目》藏书展,让学生们心生崇敬,走进中医先辈学者的精神世界。寒假期间的《本草纲目》药名诗创作活动,不仅让学生体验到文学创作的乐趣,也在潜移默化中塑造医学生的人文精神;暑假期间开展的“文以载道——中医经典古文诵读”视频打卡活动,则又一次让学生们与大医对话,从古老的文字里感受中医的智慧与力量。假期活动吸引了药学院、第一临床学院等10个学科专业1408名同学参与,让中医古籍阅读推广活动,在学生的课余时间“活”起来,也“火”起来。

引导古籍阅读深入,提升中医感悟能力。为了把《本草纲目》的阅读引向深入,南京中医药大学图书馆根据学生特点,组织了不同层次的学术讲座。面向本科生,开展“《本草纲目》中的香草世界”“《本草纲目》与南京”等学术性、趣味性兼具的讲座,吸引学生走近《本草纲目》;面向研究生,开展“传统本草与中国文化”“《本草纲目》与中医药文化学术访谈”等专业性讲座,在传播中医药文化的同时,更多地引发学生思考和学术探讨。不同层次的学术讲座,线上线下共吸引6000余名师生参与。与以往学术讲座形式不同,这些讲座的课堂还会设在书库、博物馆、药用植物园,让学生沉浸式体验中医文化的魅力。

重视古籍学术探索,扩大中医传播效力。如果说阅读推广活动是古籍活化的外向推力,那么古籍内容的学术研究和理论探索则体现了古籍活化的内向张力。南京中医药大学图书馆一直重视中医古籍的研究工作,并以此作为古籍活化的立足点和根本点,获批国家级、省部级等多项课题,并发表诸多中医古籍研究的学术成果。内外合力,使中医古籍活化活动逐渐生根发芽,不仅受到校内师生广泛关注,图书馆视频号发布内容获得近千人次点赞,同时受到多家媒体关注。

南京中医药大学的古籍活化工作,就是以传承中医经典,提升人文素养为目标,挖掘中医经典古籍蕴含的丰富文化内涵,实现古籍从“藏”到“用”,再到“活”的路径转换。同时,让古籍活化以更加理性、高远的角度开展学术阅读活动,助力中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。以文化之,将书香校园建设与中医药文化相通融,正是中医古籍活化一次有效实践。

守护与传承:探索古籍保护与活化利用的双重使命

■李 丹(南京大学图书馆古籍特藏部主任)

身为南京大学图书馆的古籍工作者,我们不仅要把珍贵的文化典籍守护好,更要传承好中华文化,传播好中华文明。特别是自古籍工作专班成立以来,南京大学图书馆作为牵头单位,更是积极担当,肩负起引领与协调的重要职责。

从自建到共建,打造“以文铸魂”的数字共享模式。在数字化转型的浪潮中,我们经历了从参与建设、自主建设到共同协作的发展过程。2003年,南大加入CADAL古籍数字化项目,开启古籍扫描工作;2004年,参加建设“学苑汲古”高校古文献资源库,实现了古籍目录的网上检索;2020年9月,自建平台“南雍撷珍——南京大学图书馆古籍与特藏文献发布平台”正式发布,建成馆藏古籍目录检索与古籍全文图像阅览平台;2022年5月,南京大学图书馆开始牵头筹建“江苏省高校珍贵古籍资源库”,2022年11月工作正式开启,2023年12月建成发布。

“江苏省高校珍贵古籍资源库”(第一期)由8家高校单位联合建设,分别是南京大学图书馆、南京师范大学图书馆、南京中医药大学图书馆、苏州大学图书馆、扬州大学图书馆、江苏师范大学图书馆、淮阴师范学院图书馆、南京农业大学图书馆。这是国内首个全省高校携手共建的古籍全文图像联合数据库,第1期共发布8家高校藏珍贵古籍95部836册,图像书影100049张。8家镇馆之宝首次全面集中展示,全文公布。发布平台在古籍资源板块之外,还有高校咨询、文化传承等板块,8家馆的古籍工作、动态都能及时传递更新,为推进古籍研究工作、传播中华优秀传统文化,作出了重要贡献。

从碎片到系统,开展“以文育人”的开班授课模式。作为知识与文化的殿堂,南京大学图书馆一直坚持“图书馆即教育”的理念,不断创新教育模式,致力于将传统文化精髓融入现代教育体系中。经过多年的工作实践,2023年4月,图书馆正式开设了“传统印刷装帧体验与文化传承”劳育课程,以“中华古籍的前世今生”为内在脉络,分为8个主题,带领同学们在手工劳动中完整地体验传统书籍的诞生历程。最后走出校园,考察国家级非遗“金陵刻经处”,现场参观古代书籍的雕版实物与古籍制作流程。

这门课程,在校园内外都产生了广泛的反响。南大官微多次推送,江苏省内外多家媒体采访报道,先后入选2023年江苏省高校阅读推广优秀案例、2024年全国古籍数字化与活化优秀案例。在此基础上,南京大学的寒暑假学科营特别邀请我们承担传统文化的单元课程,我们在原有课程的基础上进行了浓缩,分成讲座、导览、参观、体验4个阶段,1年来,已经接待27批次748人次中学生的参观体验与学习。

从“传统印刷装帧体验与文化传承”课程开始,目前已经形成了4个层面的育人模式。通过全校本科生的劳育课程,培养交叉型人才;通过志愿者与勤工俭学实践,培养专业的古籍整理人才;通过寒暑假中学生学科营,培养兴趣型人才,为古籍未来培养储备新生力量;通过兄弟院校交流推广,培养图书馆业务型人才。

从单一到多元,构建“以文化人”的矩阵宣传模式。怎样才能让古籍里的文字活起来是我们一直在思考的问题。随着新媒体技术的不断发展,在对古籍的宣传推广方面,我们也实现了新的突破。

2023年4月,我们联合国家图书馆,承办了“珠还合浦历劫重光——永乐大典的回归与再造”的展览,配合展览,我们开发了《永乐大典》中“南京”书叶的拼图文创,在“传统文化与金陵历史”的学科营课程中,有一个环节便是永乐大典展览的参观讲解。再以开设课程为例,配合课程宣传,我们拍摄了14组短视频,将课堂内容进行了形象生动的宣传展示,并且在B站上申请了“南大古籍”账号,推送课程视频。同时,配合课程开设,我们还在图书馆的微信公众号上发布全面预告与回顾,共21篇,形成了专题合集。课程产生了很大影响,南京大学官方微信多次推送,江苏省内外多家媒体采访,当日热搜南京同城榜第7位,热度数据共计274.3万。相关视频在抖音、腾讯视频号、爱奇艺等视频平台被大量转发。

通过举办展览、开发文创、互动体验、微信宣传、视频拍摄、媒体采访等多种形式来推广宣传,实现了古籍传播的最大化与最快化,让古籍里的文字鲜活生动起来。

从壁垒到融合,创立“学科交叉”的实验室模式。古籍保护工作,需要多学科的交叉与融合。其中既有图书馆的编目、整理、信息等管理学科,也有文学、历史、哲学等传统人文社科的研究;既需要修复、传拓、装裱等手工非遗技艺,也需要物理、化学、生物、计算机等先进的理工学科。

因此,南京大学成立了古籍保护与活化技术实验室,2024年8月,入选了江苏省文化和旅游厅公布的第三批江苏省级文旅重点实验室名单。实验室以南京大学为依托单位,南京图书馆为共建单位,联合了南大图书馆、文学院、历史学院、化学化工学院、人工智能学院等部门的研究专家与骨干力量,以古籍保护修复、整理研究与智能活化为主体,旨在对古籍文化遗产进行抢救性保护和创造性活化的理论、技术及应用开展研究,通过研究成果与应用项目的推广,培养国家急需的古籍保护高端人才,以推动古籍保护事业发展,保护、整理和传播中华古籍资源与中华文明。

实验室挂靠南京大学图书馆,基础成员是南京大学图书馆的古籍工作人员,致力于探索和应用最先进的科技手段,以解决古籍保护中面临的种种挑战,同时推动传统文化典籍的活化与传承。实验室配备了先进的检测与分析设备,为古籍的材质分析、病害诊断及修复方案制定提供了科学依据,力求在最小干预原则下,最大限度地延长古籍的保存寿命。此外,实验室还积极投身古籍文化的活化工作,试图通过数字化出版、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等现代技术,将沉睡千年的古籍以崭新的面貌呈现给公众。

2023年,在多学科的交叉碰撞中,实验室经过数字扫描与设计、工程软件转换、激光智能雕刻等步骤,在全国高校中率先采用激光刻录雕版的形式,极大地丰富了古籍教学与体验的内容。

2024年,实验室申报了“金陵文化典籍的开发与利用”项目,将通过多种形式的探索,对富含金陵文化要素的文化典籍,如《金陵梵刹志》《红楼梦》等进行深度开发与挖掘。通过一系列创造性转化,以现代形式重新演绎,让它们走进当代人的生活。

东吴汲古衷情久,翰墨飘香期许长

■储开稳(苏州大学图书馆馆长助理)

苏州大学图书馆历史悠久,百年典藏,承载学史。其前身是1903年成立的“东吴大学堂藏书处”,120多年来,几代古籍保护与研究工作者兢兢业业,砥砺深耕,古籍保护工作有条不紊、扎实推进,在整理研究、古籍修复、活化利用等方面取得显著成效,实现了高质量跨越式发展。

在练好内功的同时,为弘扬传统文化,做好古籍推广工作,古籍特藏中心实行两条腿走路,既要走出去,服务社会,吸引新读者,播下文化传承的种子,更要请进来。服务校内师生,进一步把古籍特藏中心工作抓好抓实。

书卷多情似故人,无边光景逐时新。2024年4月23日,第29个世界读书日,苏州大学图书馆“古籍有新翼——古籍文化走进小学校园”系列推广活动第二期活动如期举办。

在苏州文景实验学校,古籍特藏中心马俊芬和甘芬兰作“当古籍遇见诗歌”知识讲座。在备受孩子们喜爱的雕版印刷和钤印体验活动中,赵晨浩为孩子们精心选择了古诗《春江花月夜》一叶雕版,鼓励他们在刷、印体验和展读中感受古诗的魅力。王志刚则专门为小学生篆刻五组小动物印章,憨态可掬的小动物吸引孩子们争先恐后印在自己的印刷作品上,表现出对传统文化的浓厚兴趣。

古籍传承焕新生,修复妙手回春来。2024年6月5日,国家古籍保护中心的“古籍保护课程进校园”活动走进苏州大学。以独墅湖校区炳麟图书馆为中心,采取双场地、多样式同步推进,充分展现古籍魅力,共有300多名读者参加了活动。本次活动主要包含修复体验与古籍插画展以及“古籍保护课程进校园”专题讲座2个部分。在炳麟图书馆二楼大厅,图书馆、社会学院联合苏州市博物馆共同举办的“文藤花开 匠心古韵——苏州书画装裱与古籍修复技艺巡回展及古籍修复体验活动”场面火爆,再次获得师生的青睐;“书世界画春秋——苏州大学馆藏古籍插画展”则以插图为媒,引导师生共同走进古籍世界。通过嵌入式课程、沉浸式体验、辅助式鉴赏,多渠道多视角激发读者走近古籍、了解古籍,认识到古籍传承、保护、活化的重要意义。

清华大学科技史暨古文献研究所研究员刘蔷给读者们带来了“在研究中见证古籍善本聚散流传的意义——以清宫旧藏‘天禄琳琅’的整理与保护为例”专题讲座,将古籍的光芒植根听众心中。刘蔷围绕“天禄琳琅”特藏的建立、清宫藏书源流、《前编》书的焚毁与重建、藏书的外部特征、流散与现存情况以及修复与影印出版等内容,结合丰富的版本书影,梳理了“天禄琳琅”藏书大概的始末源流和前世今生。

守护文化重传承,共同携手护童心。2024年7月16日,继2023年被评为“苏州十大民心工程”之后,苏州市民生实事项目2024年苏州市青少年暑托班之苏州大学图书馆古籍文化推广体验活动在苏州市青少年活动中心举行,马俊芬以“小学生的老朋友”为题,为孩子们作古籍知识普及讲座。赵晨浩和甘芬兰为小读者精心选择了雕版,手把手引导小读者完成研磨—刷墨—拓印—起纸的印刷过程,鼓励他们在刷、印体验和展读中感受古籍之美。王志刚专门为小读者篆刻的五组小动物印章依然是孩子们的“团宠”。一丝不苟的眼神和小心翼翼的手势中满是对传统文化的敬意。

古籍特藏中心携手志愿者活动,把古籍从学术“象牙塔”带进苏州市暑期爱心暑托班,带进青少年活动中心,以小学生读者为媒介走入千家万户,更进一步实现古籍服务大众、服务社会的目标,体现了大学图书馆的社会担当。

保护与修复:让古籍“活”起来

■宗瑞冰(南京师范大学图书馆古籍特藏部主任)

古籍是中华优秀传统文化的重要载体。习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。南京师范大学图书馆响应号召,古籍保护工作以古籍庋藏为核心,辐射整理、阅览和活化利用、数字化和修复等方面,取得了长足进展。

“硬设施”“软服务”,保护古籍服务教科研。南师大图书馆的古籍书库按照国家古籍保护中心对古籍书库建设标准的要求,安装有恒温恒湿、温湿度自动监控、自动火灾、水灾报警、超细干粉灭火、视频监控等智能系统;书库窗口安装有双层防紫外线玻璃和遮阳窗帘,古籍保护环境进一步改善。古籍保护制度体系完备,制定并完善了《古籍阅览室规则》《古籍书库管理规范》等一整套古籍工作规范。古籍书库实施门禁和钥匙双轨道管理,馆藏古籍分级分类存藏,从制度上更全面、更完备、更科学、更好地保障了古籍的安全。加强保护的同时,古籍整理工作稳步推进,书库内7万多册古籍线装书,按照古籍编目规则整理编目,并持续进行核对、修订整理。

古籍阅览室环境进一步提升,更好地服务教科研。为了方便读者阅览和容纳更多书籍,古籍部在炎热的暑假,进行了内部环境提升和扩架、整架工作,新的架位安排兼顾大部头的丛书和即将到馆的新书,如四库类丛书集中摆放。为了更好地服务教科研,古籍部宗瑞冰老师带头筹建了随园古籍读者交流群,在线或电话指导学生使用古籍数据库、查找文献、解疑答惑,增加了与读者的黏合度,充分展示了南师大古籍部在知识服务方面的实力。

合理“活化”利用古籍,参与地方文化建设。古籍是地方历史文化的主要载体,开发古籍资源有利于充实地方文化的内涵;同时古籍承载着文字内容,是文化建设的“活水源头”,要用妥善办法让古籍“活”起来。南师大图书馆积极支持并参与《江苏文库》的建设工作。《江苏文库》是江苏文化集大成之作、历史上第一部江苏文化百科全书。在2004年江苏文库第五批的建设中,南师大图书馆古籍部提供了几十部古籍线装书的底本,既有普通线装,也有诸如《沈薲渔四种曲》《增定南九宫曲谱》这样的善本。让古籍“活”起来——古籍部刘畅老师带领南京市莫愁中等专业学校的实习生,用特殊扫描仪扫描一页页古籍,善本书籍的扫描中还要“边扫边修”,遇到拆书扫描、轻微破损、书况较差等情况,及时修复并进行预防性的保护。发黄的书页变成了高清彩色电子版,以备上网或影印出版、建设数字资源库等。

妙手修古籍,保护延长古籍寿命。南师大图书馆的修复中心已初具规模,常用修复设备齐全,修复师队伍不断壮大。南师大图书馆专门在华夏馆的一楼设置了修复中心,配备了常用修复设备和工具,如压书机、毛笔、排刷、白布、镊子、纸捻、喷壶等等。修复师队伍也不断壮大,目前有3位能独立修书的老师——周津丞、刘畅、安文萱,并与相关专业院校建立长期合作关系,如南京市莫愁中等专业学校、南京艺术学院,每年修复十几种、八百多叶破损的古籍。

古籍工作就是埋首故纸堆,是一项需要静得下心、耐得住寂寞、坐得住冷板凳的一项工作。面向未来,南师大图书馆的古籍守护人守在随园的西山之巅,为古籍保护贡献青春力量。(下转第33版) (上接第29版)

以心换“新”,未来可“籍”

■骆 凡(扬州大学图书馆古籍特藏部主任)

扬州大学图书馆是全国和江苏省古籍重点保护单位。近年来,尤其是2023年2月江苏省高校图工委“古籍保护与活化利用工作专班”成立以来,我们在省图工委领导下,用心工作,取得了一系列成果。

数字焕新:珍贵资源共享

近年来,图书馆积极开展古籍数字化工作,建成“馆藏扬州文化典籍数据库”“馆藏宝卷文献数据库”。积极参与“江苏省高校珍贵古籍资源库”项目建设,向资源库(第一期)上传了明嘉靖刻本《震泽先生集》、明万历程荣刻汉魏丛书本《新书》、清刻朱印本《东观汉记》3部珍贵古籍的全文数据资源。2023年12月,资源库第一期建成启用,实现了珍贵古籍数字资源共享,方便了师生的研究和学习。以此为契机,我馆与扬州线装古籍文化公司合作,完成了《左国类函》等6部珍贵古籍数字化加工及善本再造。

研究创新:挖掘时代价值

积极参与申报江苏省高校图工委古籍整理研究项目,共有《典籍里的扬州廉政文化史料整理及汇编》《〈春秋毛氏传〉点校整理》两项立项。这些项目的实施,推动了我馆古籍整理工作的进程。

目前,我馆正在学校纪委监委、机关党委的指导下筹备建设扬大“清风阁”,创新学校廉政文化活动载体,打造廉政教育阵地。《典籍里的扬州廉政文化史料整理及汇编》研究成果将作为“清风阁”展览与活动的重要内容。通过展览、文创、非遗等多种形式,充分挖掘古籍中所蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,以期借鉴地方优秀传统文化指导廉政文化建设,实现中华优秀传统文化的创造性转化。

推广出新:做好普及传播

图书馆注重古籍文化的活化推广,多元化、立体化做好普及传播。2023年6月,与校工会联合举办了“典籍里的端午”亲子文化体验活动。通过“说”“诵”“展”“印”“书”端午等形式,让书写在典籍里的文字活化成鲜活生动的体验。该活动成功入选“2024古籍数字化与活化利用典型案例”。

2024年5月8日,全国“古籍保护课程进校园”活动江苏启动仪式在我校举行,同时举办了“芸帙留芳——古籍保护工作成果展”“雕版印刷技艺精品展”“非遗”雕版印刷技艺以及古籍修复体验活动,社会反响热烈。整个活动采取了现场观众分享,互动式叙事、共情式交流、沉浸式体验等形式,凸显了古籍活化与保护,以及古籍保护课程进校园的重要意义。

服务育新:强化学习支持

图书馆将古籍资源纳入相关课程教学,增强学生对传统文化的认知,更好服务新质人才培养。古籍特藏部作为档案保护专业学生实习基地,自2011年至今,共指导800余名学生实习,传授文献修复理论,示范修复流程,培养修复技能。2023~2024年图书馆与社发学院、文学院等签订共建协议,在古籍保护、人才培养、资源共享、内涵建设、文化传承等方面,开展常态化深度合作。

精益求精深耕校园 主动担当服务地方

■侯富芳(淮阴师范学院图书馆副研究馆员)

作为江苏省古籍重点保护单位、“江苏省古籍保护与活化利用工作专班”成员馆、江苏省社会科学普及基地、淮安市社会科学科普及示范基地,2024年以来,淮阴师范学院图书馆继续发挥古籍资源优势,深耕校园,服务地方,不断创立服务新品牌,拓展图书馆古籍文化服务的深度和广度,做好弘扬中华优秀传统文化工作。

深耕校园,弘扬优秀传统文化

淮阴师范学院图书馆坚持守正创新,做好典籍文化传承工作。

以成立于2018年的国华抄书社为抓手,继续推进“国学经典抄写百人挑战赛”系列活动。与文学院、教科院等学院联合开展以《吕氏春秋》等国学经典为主题的抄写活动,吸引千余名师生参加。目前正在进行系列抄写挑战赛第26场《管子》的抄写活动;2023年读书节期间创立的新活动品牌“国学经典抄写大赛”,今年顺利举办第二届,成果丰硕;今年读书节期间创立“学子书法展”新活动品牌,遴选历次抄写活动中产生的优秀学子书法作品在馆内展出;继续开展典籍文化传承活动,在图书馆、淮师梅林等地,在本科生、研究生、留学生中举办多场次金石传拓、雕版印刷、线装书装订等非遗文化传承活动,受到广大师生欢迎。

发挥馆员业务特长,深度融入教学活动。为历史学院《中国近代史课程》设计《二十世纪三十年代国情调查报告》子目提要撰写作业凡例,在图书馆特藏室内指导300余人次学生读者查阅相关文献,完成300多篇提要的撰写,并进行批改;承担文学院《古典文献学》实践课教学工作,讲授古籍的概念、分类、版本等基本知识,带领学生探秘书海,细嗅墨香。

为宣传馆藏、普及传统文化,编印《淮阴师范学院图书馆珍稀文献图录》。

服务地方,助力公共文化建设

淮阴师范学院图书馆积极发挥地方高校服务市民读者的职能,努力为淮安文化建设事业作出积极贡献。

作为唯一参展地方高校,积极策划,认真组织参加“淮抱观古今——淮安市珍贵古籍展”,以期让市民读者得览我馆入选国家及江苏省珍贵古籍名录的珍稀古籍面貌,“让书写在古籍里的文字都活起来”。

请进来、走出去,积极开展中华传统文化弘扬与传承工作。将周恩来红军小学学生、留守儿童等市民读者迎进图书馆,开展丰富多彩的文化体验活动。馆员吴凡应邀走进淮安市新华书店、九龙湖书房及中小学生课堂,在市民中间广泛传播传统文化技艺。

锐意进取,拓展文化传播渠道

图书馆开展的各项文化传承活动受到师生及校内外读者的广泛好评;馆员侯富芳“抄本《符山堂图卷》研究”、杨雅琼“地方高校图书馆古籍活化利用方式研究”获得江苏省高校图工委古籍整理研究项目立项;馆员盖佳择7月21日以“红楼小人物——麝月、秋纹、小红”为题主讲“丝路博闻公益讲座”第273期。

目前,图书馆正在申请在相关学院开设“古籍鉴赏与文化”课程;申报举办《载体、装帧、分类——中国传统图书文化概述》淮阴师范学院文化素质讲座。淮阴师范学院图书馆长期以来力争通过精彩纷呈的活动形式有效促进学生成长成才,为图书馆事业高质量发展和促进校内外文化建设作出应有贡献。

坚持守正创新,赓续中华文脉

■黄丽婧(江苏师范大学图书馆馆员)

古籍是中华优秀传统文化的继承和延续,为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化的系列重要指示批示精神,江苏师范大学图书馆2024年度围绕推进新时代古籍保护展开工作。

全国古籍普查平台工作

本年度,我馆继续对馆藏古籍进行了详细登记,确保了古籍信息的准确性及完整性。对每套古籍图书进行详细著录,包括书名、卷帙、著者、装帧形式以及序跋、钤印等的考校,并根据古籍年代及内容予以版本定级。此外还根据古籍破损情况予以破损定级,认真填写全国古籍普查平台的各项内容。工作规范,著录完整,数据质量良好。

时有恒先生捐赠图书目录修订工作

时有恒(1906—1982),徐州铜山人。中国现代作家、诗人、藏书家、中国左翼作家联盟成员,鲁迅曾为他撰写《答有恒先生》一文。1980年,时有恒先生慨然将一生所藏图书,大半捐赠予我馆。大致包括线装古籍、民国图书和民国期刊。古籍中清乾隆以前刻本140余种,价值较高。此外,还有部分手稿本也十分珍贵。《时有恒先生捐赠书刊馆藏目录》原稿尚有著录信息不完整,题名、著者、年代、卷帙及版本著录讹误等问题,颇不便于读者检索。因此,本馆对于《时有恒先生捐赠书刊馆藏目录》进行了全面的补充和修订,以期更加完善,满足读者需求。

特色数据库建设工作

中国汉代画像石砖数据库是根据CALIS特色数据库的建库标准,以TPI为建库平台,对中国汉代画像石砖的储备、分布和研究形成统一、协调、优化的系统。分别建立了图像资料数据库、期刊论文资料库、学位论文数据库、会议论文数据库、报纸资料数据库、图书著作数据库、汉文化资料索引库等子库。本馆对汉代画像石(砖)数据库期刊论文、报纸资料、会议论文、学位论文、最新动态等资料库数据持续更新,并对徐州地方文献数据库中期刊库及报纸库的数据进行整合和更新,对于元数据编目并修改。

两汉文化文献的收集与整理工作

徐州是汉文化的发祥地,深入了解汉文化相关知识,研究徐州汉文化发展,对于中华文化和文脉的传承有着重要的意义。本馆致力搜集汉代图书信息,并编撰汉代典籍书目,以备检索和展示。检索两汉文化研究相关图书、学位论文、期刊论文,并下载重要文献,为建设两汉文化研究文献数据库做好数字资料准备。检索下载汉代太学研究相关文献,为建设汉代太学研究资料数据库做资料准备。

“古籍保护课程进校园”活动

我馆结合馆藏古籍特色,组织开展“古籍保护课程进校园”系列活动。活动以专家讲座为主体,配套“楮墨芸香 文脉典耀”的馆藏古籍展览,以及“大汉风华 传拓留韵”的汉画像传拓体验等系列活动。古籍展览依据馆藏古籍特色,精选具有代表性的古籍展品,展现古籍刻印艺术之美和徐州千年文脉传承经典。汉画像传拓体验活动展示馆藏汉画像拓片,介绍传拓文化,体验传拓过程,兼具学术性和趣味性。