○秦 雯

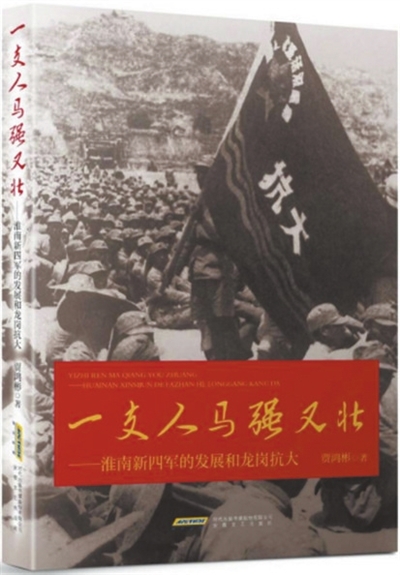

在全民抗战保家卫国的那个热血沸腾的时期,在丘陵纵横、山清水秀的皖东地区,曾活跃着这样一支人民队伍,他们贯彻执行中共中央在抗战之初就提出的“发展华中”“向东发展”的军事战略,在长江和淮河之间,建立了著名的淮南抗日民主根据地。这是我党在抗日战争时期创建的19块根据地之一,它横跨苏、皖两省,其主体位于安徽滁州地区。从地理位置上看,它与当时被日本侵略军和汪伪政府占领的南京隔江而峙,犹如一把利剑直指日伪政府的咽喉;它控制着当时的运输大动脉津浦铁路南端的东西两侧,使日伪在占据的南京、合肥、蚌埠等主要城镇处于孤立之势,形成了农村包围城市的有利战局。淮南抗日民主根据地具有非常重要的战略意义。

为进一步巩固、开辟、壮大这一抗日民主根据地,党中央高瞻远瞩、深谋远虑,做出了战略部署。1937年,党中央毅然决定让新四军四支队“向皖东发展”,派遣张云逸、邓子恢、赖传珠等高级将领到皖东组建新四军江北指挥部,并派化名为胡服的刘少奇以及部分延安干部来到皖东,亲自领导指挥。当时,淮南抗日民主根据地汇集了邓子恢、郑位三、谭震林、刘顺元、方毅、张劲夫等优秀的红军政治领导干部以及张云逸、罗炳辉、徐海东、高敬亭等著名红军将领。在党中央的正确部署和一大批优秀干部的指挥下,淮南新四军的队伍日益强大,有力地打击了日伪势力,并在皖东各地创建了抗日民主政权,掀起了全民抗战的一轮轮激动人心的高潮。

这支人民的队伍缘何在那样困难的环境下迅速强又壮?因为这支人民的队伍全心全意为了祖国的利益,为了人民的利益,是人心所向,是历史的必然选择。一支强大的人民军队不只是武器的革新、身体的锻炼、军事的训练,还要充分重视文化教育和人才培养。正如毛泽东主席明确提出过的那样,要把“笔杆子跟枪杆子结合起来”。1941年4月在滁州天长成立的抗大八分校,就是毛主席这一军事理论的重要实践。抗大是中国人民抗日军事政治大学的简称,它在全国各主要根据地先后创办了12所分校,抗大八分校就是在淮南抗日民主根据地上创建的。之后抗大九分校也曾迁至天长龙岗。龙岗在抗战期间被誉为培养革命干部的摇篮。抗大八分校在龙岗的教学包括预科教育和本科教育。预科阶段要求学员的文化程度在初中以上,开设国文、历史、地理、自然常识和算术五门课程。每一门课程根据学员的文化程度分为甲、乙、丙三组,分别使用不同难度的教材。预科结束后,优秀学员进入军政本科教育,该阶段主要进行军政教育。教材包括毛主席著作以及抗大总校、华中总分校和华中党校的部分教材。军事教育包括对学员进行游击战的作战训练、正规的攻防战术训练。政治教育的内容包括时事政策教育、政治理论教育和军队政治工作。在抗大的学习中,一大批工农干部用马克思主义、毛泽东思想武装了自己,提升了自身的政治文化素养,同时一批党内的知识分子在农业生产中改造自我,与干部群众充分交流,成长为军队的中坚力量。抗大八分校及其前身江北指挥部军政干校、二师军政干校,以及后续的二师教导团,在前后6年共举办了6期,培养了4000名学员,为新四军以及淮南抗日民主根据地培养了一大批优秀干部,提升了军队的政治、军事理论修养,为新四军的发展壮大建立了不朽功勋,为我军发展打下了坚实的人才基础。抗大的教育实践深刻展现了工农干部如何知识分子化和知识分子如何工农群众化这一深刻的历史内涵和转变过程,是“笔杆子”和“枪杆子”相结合的生动的历史阐述。

在纪念伟大的抗日战争胜利80周年之际,我们隔着奔腾的历史长河,回望屹立在烽火和硝烟中的英雄,是他们用鲜血、用生命铸就了共和国不屈的脊梁,是他们用理想、用信念照亮了曾经满目疮痍的道路。这支强壮的人马,这支优良的军队,在战争年代保家卫国,实现了民族独立和人民解放,在和平年代守护平安,捍卫着国家的尊严和民族的利益。