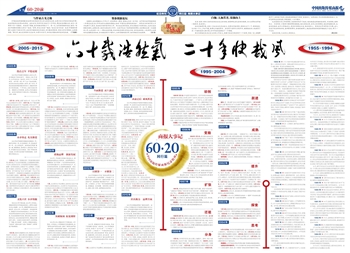

2005年

2005年是中国图书商报进入拐点之年,是商报的平稳过渡年。商报从1995年创刊,与中国书业一起前行,经历了十个风霜雨雪。新年第一期,用了120个版的篇幅,浓墨重彩地纪念商报10周年;到7月份,中国出版集团调整商报领导班子,商报新领导班子陆续组建。十年积淀,经验与教训同在。商报有太多的荣耀,也有太多的发展空间。在新旧领导班子交替之际,平稳过渡成为第一要务。

1月7日~21日,出版“商报10年 书业10年”特刊,纪念商报创刊10周年。3月11日,用5个版的篇幅出版向伪书宣战的专刊:“炼就慧眼,对伪书说不”。4月22日,商报同全国书市组委会合作,在天津书市期间举办第二次中国出版发展高层论坛。7月11日,中国出版集团调整商报领导班子,孙月沐主持报社全面工作。8月19日,商报与法国国际出版局合作,第二次出版《法国专刊》(8个版)。8月,商报成为北京国际图书博览会唯一合作平面媒体。9月2日,商报与德国法兰克福书展合作,第四次出版《德国专刊》(8个版)。10月14日,商报第一次以全英文版形式出版《法兰克福专刊》(8个版)。12月,在由中国书业十大门户网站联合举办的“2005年度十大图书媒体评选”活动中,中国图书商报以绝对优势的票数名列全国第一位。

2006年

小步快走 扎实推进

2006年是中国图书商报着力调整的一年,稳步变革的一年,扎实进取的一年,有效提升的一年。是小步快走年。新领导班子明确“团结一致,励精图治,重回零点,重新创业”的口号,开始探讨企业文化理念。制定“常规经营打基础、专刊特刊出增量”的营销策略。经济增长率超过60%。

1 月3日,由周一刊改版为周二刊的新商报全新亮相,重新确立产业定位的新商报,以加强报纸权威性、专业性、服务性为宗旨,在巩固原有优质板块基础上,新增一系列优化板块,如集团产经、品牌推介、市场数据、资讯超市、读者来论、沙龙圆桌、产业书摘、书业人物等等。原“环球书业”改为“世界出版”,“刊之刊”改为“传媒周刊”。同期报纸发表编辑部文章《重塑中国书业的理性与理想》。4月17日,中国出版集团任命孙月沐为中国图书商报社社长、总编辑。6月2日,商报与全国书市组委会合作,出版《全国书市(新疆)专辑》(20版,含6月6日4版,9日12版)。7月7日,商报头版、二版刊发徐冲专论《“高书价”是个伪命题?》8月29日,与俄罗斯图书评论报合作,推出中文版《俄罗斯专刊》(8版),与德国法兰克福书展合作,第五次出版《德国专刊》(8版)。

2007年

文化立社 小步快跑

经过2005年平稳过渡、2006年小步快走,商报新领导班子所面临的经营、人事等方面的压力大为缓解。2007年,商报明确为企业文化建设年,文化立社,小步快跑年。在版面结构上,商报在已经细分板块基础上,2007年又细分出世界出版的华文出版,教育出版的大学出版,专业出版的医学出版、财经出版,分销周刊的新业态,大众出版的童书等等,将报道范围延伸、细化。上海东方出版交易中心共同创造了 “商报·东方数据”。经营上,商报尝试建立“合发会”,团结大客户;建立“潜赢体”,为所有客户做好服务。

1月2日,商报发表编辑部文章:《构建中国书业的和谐年与和谐纪》。连续4期分别大规模推出《新年利好红版(1月2日16版)》《新年利好蓝板(1月5日28版)》《07订货会利好金版(1月9日48版)》《07订货会利好钻石版(1月12日24版)》。1月,与北京图书订货会组委会合办订货会首届高层论坛,并签约成为定制。主办07中国书业营销创新论坛。4月20日,出版《全国书市重庆专刊》8版、《新华书店70 周年专刊》20版、《首届“三个一百”原创出版工程专刊》4版。9月5日,与俄罗斯图书评论报合作,在莫斯科出版俄文版《中国专刊(4开64版)》。

2008年

持续努力 恢复发展

经过新领导班子三年多的持续努力,商报实现恢复性发展,2008年成为历史上经济状况最好的年份。这一年,商报参与了党和国家一系列大事难事:地震救灾、奥运会、改革开放30年宣传报道等。进一步深化现代办报理念,明确提出以发布与整合相结合,由发布向整合转变等为内容的“五结合五转化”战略以及专业化、实用化、主流化、新闻化、精品化等为内容的“五化”策略。

1月1日,发表编辑部文章《站在中国书业2008年代的坐标点上》。1月18日,发表对新闻出版总署署长柳斌杰的独家专访《改革开放30年给新闻出版业带来了什么》,120多家新闻媒体予以转载。1月的数期商报体现年度改版新设计,陆续面世4个“中国”周刊:《中国传媒周刊》、《中国阅读周刊》、《中国营销周刊》《中国新媒周刊》;两个“商报”——“商报·东方数据”和“商报传播股评”。5月上旬,《全国书业爱心捐助紧急大行动》等连续3次抗震救灾捐助选题对中国发行界抗震救灾进行全面报道。5月14日,与韩国中央日报合作,在首尔推出韩文版《中国专刊》12版。7月25日,推出64个版《奥体/中国读品专刊》(4开版,中英文对照全彩印刷)。8月29日,与法兰克福书展合作,第6次合作出版《德国专刊》4板;与韩国中央日报合作,出版中文版《韩国专刊》8版。11月18日,以136版的巨大容量,出版纪念30年的金版特刊,将书业改革开放30年进行了全方位、大视野的回顾和总结。2008年,商报出版系列图书《30年中国畅销书史》《30年中国阅读心灵史》《30年最具影响力的300种书》。

2009年

张扬品牌 创新发展

2009年,中国图书商报社党委成立,商报党组织建设走上新阶段。在品牌建设上,商报提出“五个创新”:“大力创新体制机制、大力创新发展方式、大力创新内容生产、大力创新经营管理、大力破解发展瓶颈。提出由“持续打造中国书业第一媒体”向“持续打造中国书业第一全媒体”转变的战略思想。在继续巩固以主题专刊设计呈现带动经营项目建设的办报理念中,商报获得创刊15年来最好的经营效益。

1月,北京图书订货会期间,连续举办2009年度中国书业营销创新论坛、北京图书订货会高层论坛、公共阅读文化论坛暨《30年中国最具影响力300本书》发布会。3月3日,7个版篇幅的国内外教材循环使用专题调查报道引起业内外广泛关注。4月,编辑《2008~2009中国书业年度报告》一书,由商务印书馆出版版发行。6月18日,中国共产党中国图书商报社委员会成立,孙月沐为党委书记。11 月,商报分三波,就中国实力版图、实力榜、实力社,对“百佳出版企业”做专题报道,总数超过100版。12月3日,由国新出版物发行数据调查中心授予商报“最受广告主广告商青睐的行业报”称号。

2010年

突破瓶颈 拓宽视野

2005年以来,商报经历了平稳过渡、小步慢走、小步快走、小步慢跑的不同发展阶段,在“持续打造中国书业第一媒体”“持续打造中国出版业第一全媒体传媒”道路上,力求突破单一办报瓶颈,努力拓宽文化视野。采编、经营等各项工作扎实推进,品牌影响力持续上升。2010年,在报纸质量不断提高的同时,经营状况又一次刷新纪录,达到近5年高峰,超过15年中的任何一年。

1月1日,中国图书商报发表编辑部文章《构建中国书业2010年代新生态》。1月6日,中国图书商报与全国工商联合会书业商会联合举办2010年度中国民营书业峰会。1月22日,用8个版篇幅发表独家专题报道《八五折十六问》,呼应业界规范出版物市场精神。4月23日,商报作为唯一支持媒体,中央电视台子午书简栏目举办大型电视晚会“2010书香中国”。7月6日,商报创刊15年周年纪念特刊出版,136版全彩印刷。11月26日,商报出版“中国书业2010实力版图”专刊“实力社、实力书、实力榜”(第二波,52版)。

2011年

全面推进 再上新高

2011年是商报社各项工作持续全面推进年。适逢党的十七届六中全会召开、纪念中国共产党成立90周年、纪念辛亥革命100周年,商报红色主题出版成为新亮点。获誉 “2011中国最具影响力行业媒体品牌、“2010~2011中国品牌媒体百强”、“全国商报媒体十强”,经营业绩再上新高。

1月4日,商报发表编辑部文章《追寻中国现代出版三大产业新向度》。1月北京订货会期间,商报先后举办 2011中国民营书业峰会暨2010年度中国民营书业颁奖盛典、中国书业营销创新论坛暨全国新华书店一网通揭牌盛典、北京图书订货会高层论坛”、“网上出版的商业模式和盈利模式高峰论坛、北京图书订货会专家、媒体荐书活动、商报·卷藏馆配数据发布会,发布了《2009年、2010年中文图书馆配年度分析报告》。1月,商报启动新一年版面改革计划,宗旨是以选题革命、文风革命、传播革命为指导,以形象工程、优质专栏工程、形式优化工程、精致写作工程、外稿作者队伍建设工程、资源再造工程为抓手,进一步提升商报品牌竞争力。1月,商报子刊《中国阅读周报》(1月7日)、《中国传媒周报》(1月11日)、《中国图书营销周报》(1月14日)、《中国新媒周报》(1月21日)改版成功。3月4日,商报“封面人物 ”专栏创刊。4月19日,商报子刊《中国编客》创刊。4月26日,商报子刊《中国馆配》创刊。五六七三月,商报连续推出《红色读物专刊》三波。8月12日 与上海书展组委会共同主办的《上海书展专刊》出版。11月4日,商报第二年推出大型连续专刊“中国书业实力版图”(总数68版)。12月,商报专题报道《多方研判书企“十二五”规划走势》被中宣部新闻局、中国记协评为“重大主题宣传优秀作品”。

2012年

只做第一 不做第二

2012年商报的口号是“推进品牌单位建设,开启新征程,打造新商报”,不断提升“全国性书业公共媒体平台”、高效实用的“信息咨询平台”、有效推进“媒体整合平台”。只要第一,不要第二:以“第一”的目标做好常规报道、专题报道 、文化推展。创新思维,转变方式,办报、经营、管理、品牌建设全面丰收。

1月3日,中国图书商报发表元旦社论《拓展二元书业时代的现实空间》。3月30日,商报《印业中国周报》创刊。4月16日,商报和河北卫视联合进行 “2012读书盛典”大型电视晚会录制。9月25日,商报推出40个版《“一五一十”数说中国出版发展轨迹》专刊, 集中展示十六大以来中国书业辉煌成就。9月27日,商报 主办的“首届中国按需出版论坛”在首届天津中国国际新闻出版装备博览会上举办。

2013年

“更新纪” 新征程

2013年,商报顺利实现更名改版,开启了新商报“更新纪” 新征程。2013年商报的口号是:执著于“无中生有”、“小中做大”、“只做第一,不做第二”、“巩固竞争优势,放大进化优势,推进快速转型”理念;盘活存量,拓展增量,优化含量,放大能量。被中国广告协会等机构评为“最具品牌价值专业媒体”,为中国传媒类媒体中唯一获此殊荣的媒体。

1月,北京图书订货会期间,商报或独家,或与其他单位合作,先后成功举办了中国书业营销创新论坛、出版产学研共建高端论坛、2013中国书业趋势发布会、2012年度中国影响力图书盛典、2013中国民营书业峰会暨2012 年度中国民营书业颁奖盛典等重要活动,在行业内外产生越来越显著的影响。5与31日,推出《中国童书大展》。8月1日,经新闻出版总署批准,《中国图书商报》更名为《中国出版传媒商报》。8月26日,举办全国出版物供应链论坛。8月30日,发布《2013中国图书世界馆藏影响力报告》。9月22日,召开年度工作会议,首次提出“放大进化优势 推进快速转型 打造百年老店”理念。11月15日,商报《文创中国》周报创刊。

2014年

承前启后 乘风跃进

2014年是商报由中国图书商报更名改版后的第一年;是顺利完成新旧领导班子交接,承前启后,乘风跃进的一年。这一年,商报采编、营销、服务、管理等各项工作稳步有序,扎实推进,在上一年营收、创利达到新高点的前提下,依然顺利实现显著的增长目标。

1月8日至10日,商报主办的“2013年度中国影响力图书”评选、“新形势·新变革·新融合”为主题的北京图书订货会高层论坛、 “2014中国出版传媒业营销创新论坛”、 “首届中国创意工业创新奖评奖”、 “第三届中国独立书店高峰论坛——活着并快乐着:中国独立书店创新经营案例分享会”等活动在京举办。4月22日~6月8日,商报推出“首届中国读友读品节”专刊及活动。1000余家出版发行机构推展269种指定读品名单。卖家、杨红樱、任志强、张泽群、雷军为形象代言人。5月27日,推出《中宣部五个一工程·一本好书特别报道专辑》16版。7月7日,中国出版集团公司调整中国出版传媒商报社领导班子,伍旭升任社长,任江哲任党委书记,孙月沐改任中国出版集团公司党组成员、中国出版传媒股份有限公司副总经理。8月27日,商报人事制度改革圆满完成,所有中层干部全员竞聘上岗。报社由原来的版面主编负责制改为中心主任负责制。10月16日~17日,由商报主办、北京台湖出版物会展贸易中心协办的“首届全媒时代社店营销实务对接会”在京举办。11月14日~15日,商报在杭州举办第二届出版传媒集团信息工作会暨商报全国记者站工作会。

2015年

社庆助力 品牌共赢

2015年是商报品牌推广建设双赢年。这一年处于商报前身《中国图书商报》创刊20周年,《中国图书商报》前身《图书发行》报创刊60周年,商报确定以社会效益和经济效益双丰收业绩,迎接商报60·20社庆。早在2013年商报提出的“放大进化优势 推进快速转型 打造百年老店”理念,将在这一年生根开花。

1月7日~9日,商报在京举办商学院新年书业焦点报告会、2014年度腾讯·商报“华文好书”发布礼、北京图书订货会高层论坛、“中国影响力图书”颁奖典礼、中国创意工业创新奖年度报告发布暨颁奖式。4月21日,推出第二届中国读友读品节专刊,代言人扩大了蒋勋、吴晓波、张德芬、蒋方舟、刘同、李健。中国文联副主席、中国美术家协会主席刘大为为读友读品节题名。5月15日~17日,由商报主办、河北省新华书店有限责任公司协办的“全国书业非书品展订研讨会”在河北省石家庄市举办。

1995~2004

1995年初创

1995年1月2日,《中国图书商报》创刊。创刊号的图书商报标明为原《图书发行》报之474期,创刊于1955年,经历40年,办过473期之后,于1995年更名为“中国图书商报”。一个“商”字,让习惯于把图书看作社会主义计划经济下思想教育工具的书业人,重新审视这个行业的商业属性。新创刊的中国图书商报为周一刊,4开8版;由新华书店总店和中国书刊发行业协会主办,国家新闻出版署主管。社长邓耘,总编辑郑士德,副社长、常务副总编辑程三国,副总编辑陈 斌、张维特。版面结构包括要闻、书业时空、综合新闻、人与书、环球书影、理论·新知、商报书评、书摘等。2月13日,本报上一年试刊号以后进行的读者问卷调查报告《商潮不掩读书声》。10月10日,头版发表消息,通报新闻出版署同意中国图书商报在各地建立记者站的意见批复,公布第一批新产生的28个记者站站长名单。

代理制:本报社长邓耘1993年访日时发现日本书业产销之间普遍实行代理制。本报1995年推出“代理制”理念的系列报道。

1996年变脸

1996年1月5日,新出版的商报改为对开4版,报头依然是大标宋,手书体“图书”二字。这个报头从此持续9年未变。要闻版推出固定言论专栏“商谈”,商报书评改为商报书苑、商报书摘、商报论坛。1月12日,刘杲《对跨世纪出版发展战略的思考》。7月12日,商报史上第一个主题专刊,共16版,集中展示各地新华书店改革成就。8月23日,增出62届国际图联大会特刊(8版)。这是商报史上第一个大型书业专题特刊。11月8日,第七届全国书市在深圳开幕,商报与大会组委会联合出版《书市快报》,每日1期,连出7期。

泡沫出版:9月20日,本报头版发表专文《市场对泡沫出版说不!》,将“泡沫经济”中“泡沫”概念移入书业。中盘:11月13日发表陈昕文章《图书市场呼唤中盘雄起》,首次提出“中盘”概念。

1997年扩张

1997年,商报由原来的对开4版扩为对开8版。新创“市场传真”、“出版风向”等版面。“环球书影”改为“环球书情”。要闻版“商谈”、“商报论坛”停止。4月28日,集中报道了新华书店建店60周年纪念活动。11月7日,胡守文文章《潮头断想:中国出版业集团化问题初探》。

中盘:从1月到9月,陆续发表邓耘、王益、张金福、王庆、孙庆国、张佩清、虎长才等22人专论,探讨分销渠道整合问题。

退货制:10月17日发表孙庆国文章《图书市场急呼退货制》,这是国内书业界第一篇系统深入探讨退货制现象的文章。

1998年迁徙

1998年4月7日,商报办公地址由北礼士路迁外研大厦。从1月23日起,新的版面计有:要闻、流通、出版、环球书业、环球书店、环球书苑、环球书榜,研究、书苑。陆续出台的专版有环球书情、书摘、书业时空。6月19日,推出“书评周刊”试刊号,为商报第一次分身。1999年正式创刊。9月11日,本报专访:《西蒙与舒斯特国际出版集团总裁马丁·马勒斯卡谈“世界出版业发展趋势”》。

1999年分身

1月5日,书评周刊创刊,独立出版,主编陈年。逢周二周五与商报交替出版,各出对开8版。商报因此改为周二刊。1999年,商报每月底新推四个版的“观察月报”,包括“书情报告”、“本月专题”、“出版文化”和“电子出版”。5月14日,国际书商联盟主席斯坦博格访华期间接受本报的专访《多数国家愿意保留净价图书协定》。9月至10月,先后发表赵斌、郝明义、等人在亚洲出版研讨会上的专题发言。

超级书店:12月,随着“中国超级书店联盟”宣布成立,“超级书店”概念不胫而走。

2000年跃进

新年,第一期出版“社庆五周年珍藏版”百版特刊。1月14日开始,原“出版”版面划分为“大众出版”和“专业出版”。1月14日,就教育部规范中小学教材教辅通知发表专文《中国书业直面新千年第一挑战》。2月4日开始,不定期出版“数字时空”。4月21日推出开卷研究所“市场月报”(4个版)。9月3日,与德国图书商报社联合举办“当今世界出版业趋势研讨会”。

书业假日经济:5月12日发表《盘点书业假日经济》一文,第一次将书业与假日经济联系在一起思考。

分销:2000年BIBF期间,商报主办“现代图书分销研习会”,议题中明确提出“分销”概念。

2001年成熟

2001年,第三次较大改版。一是版面扩容,二是实行版面主编制。周二出商报16版,周四出商报8版、书评8版共16版,每周32版,版数翻番。改版后的商报版面包括要闻、发行、市场、大众出版、教育出版、专业出版、国内书业、书业专题、国际书业、海外营销、环球书情、书摘、新出版、书业研究等。从版面定位、结构到容量,2001年都是商报走向成熟、定型的一年。2月13日,发表陈昕《抓紧建设中国出版业的现代物流体系》。7月12日,开始连续6次进行连锁经营系列报道。8月21日,邬书林《认真研究WTO 加快我国出版业的发展》。11月13日,《新一轮分化整合 新一轮产业提升》,关注教材招投标试点工作。11月29日,陈昕专访《入世:中国书业竞争提速》。

助学读物: 6月21日,本报专论《助学读物:不仅仅是一个概念》引发助学读物讨论。

2002年提升

商报前十年改版、增刊规模最大的一年。7月23日,刊之刊创刊。每月一期、8版。 8月20日,音像电子创刊,每月一期、8版。9月5日,导购周刊创刊,4开16版,每周一期。7月开始,商报正报分别与刊之刊、音像电子、书评周刊即后来的导购周刊组合出版,结构初达健全完善。12月13 日,“书店周刊”改为“分销周刊”。“分销理念”第一次出现。6月11日,杨牧之《当前中国出版业改革的探索与思考》。7月4日,史上第一个“出版沙龙”:《畅销书的渠道开发与管理》。9月12日,聂震宁《一部超级畅销书的“生命工程”——〈哈利·波特〉的整体开发与营销》。10月11日,商报出版8周年百版特刊。

畅销书时代:2月21日,孙庆国文章《中国图书零售市场进入畅销书时代》,提出畅销书现象。

三大出版:10月11日,《理解现代出版业——兼析“日本出版大崩坏”》一文,对“三大出版”第一次进行理论解释。

2003年探索

1月10日,报道本报主办的“2003中国书业高峰论坛”实况《2003:中国出版产业利好年》。同时发表柳斌杰演讲《2003年中国出版业政策走向》。3月28日,用12个版的篇幅聚焦高校教材《高校教材市场:活跃异常》。4月4日,本报专访《三司长解读分销开放》。5月9日,聚焦“非典”书业《非典时期书业诊断》。7月25日,消息《西安书刊批发市场罢市》。

2004年思考

9月8日开始,书评周刊因故暂停出版,书评内容减半8个小版并入导购周刊。导购周刊由16小版扩为24小版。2月20日,特别报道《教材出版价值链解构与重组》。4月9日,柳斌杰评论《我看出版大崩溃》。7月9日,专题研究“日本出版大崩坏警示录”。5月12日,本报与威科亚太信息技术公司联合主办“跨过出版企业的成功经验对中国出版改制的启示”演讲活动。

渠道整合:上半年渠道变革拉开序幕,本报7月份提出渠道整合理念。

出版业告别幸福时代:7月9日本报专论《出版业告别幸福时代——<出版大崩坏>读后》,第一次提出“出版业告别幸福时代”理念。

1955~1994

1955年 公式 1月1日新中国出版业最早的行业报——《图书发行》创刊。报纸由新华书店总店主办,4开4版,每周一期,报头系集鲁迅字体。

(前溯:《图书发行》源自其前身的三种刊物,依次为:1950年3月24日创刊,新华书店总店的前身——新华书店总管理处主办的《内部通报》;1951年2月15日创刊,新华书店总店主办的《新华通报》;1953年2月5日创刊,新华书店总店主办的《发行通报》。)

《图书发行》“创刊号”头版刊发题为《迎接1955年的新任务》的“元旦社论”,以及新华书店总店“关于出版《图书发行》的几项规定”。明确该报的任务是:贯彻方针、交流经验、反映动态、指导业务、开展批评与自我批评,推进工作。初创时期的《图书发行》,内容上显示几个特点:一是重言论; 二是重视“读者来信”和批评报道; 三是重视国际书业报道;四是组织“专题讨论”。

为编辑出版《图书发行》,总店组建了编刊室(对外称《图书发行》编辑部),首任编刊室主任为浦一之。

1956年公式全国新华书店响应党“向科学进军”的号召,掀起业务学习高潮,针对业务资料缺乏的状况,《图书发行》及时增设了“业务学习”专栏,提供学习资料,介绍学习经验,解答学习疑难,有效促进了新华书店的业务学习。

1957年 公式 《图书发行》开展了“通过供销社发行图书是不是改善农村发行的正确方向”的专题讨论。这一专题涉及农村发行网点的建设,引起各地书店的重视。讨论强化了新华书店借助供销社经销图书的意识,对发展供销社售书起到推动作用。

1958年 公式 浦一之调离后,编刊室由徐炽汉、郑士德两位副主任负责。

下半年对图书进发货工作行之有效的办法和存在的问题进行连续报道,为图书进发货制度的改革造舆论,为拟订新的进发货章程提供经验,直至年底文化部召开图书进发货工作会议,制订《图书进发货章程》。

1959年 公式 开展了“发行工作质量和数量关系”的专题讨论,对全国图书发行行业正确处理发行质量和数量的关系,重视提高发行质量起到积极作用。

1960年 公式 持续一年连续报道各地书店以不同方式支援农业,并多次发表评论,有力助推了文化助农。

1961年 公式 总店内部机构进行调整,编刊室业务不变,由徐炽汉负责。《图书发行》改为旬刊。

由于国家经济陷于暂时困难,图书供应出现紧张状况,为缓和供需矛盾,文化部发出通知,部署具体措施。《图书发行》除全文刊出文化部通知外,还先后发表一系列文章,对解决供需矛盾作出深度阐述,并以大量篇幅连续报道各地书店缓和供需矛盾的动态和经验,持续4个月的连续报道有力助推了全国书店缓和供需矛盾。

1962年 公式 文化部召开全国图书发行工作会议,部署加强计划发行,缓和供需矛盾。会后,《图书发行》先后就清理存书、开展租书、旧书收售等缓和供需矛盾的举措提出具体意见,为缓和供需矛盾提供了切实可行的办法。

1963年 公式 9月,文化部任命徐炽汉为总店编刊室主任。

文化部颁发“新华书店县店工作条例”后,《图书发行》持续1个季度发表评论、报道,有力促进了基层书店的建设。

1964年 公式 政治空气渐浓,涉及发行毛泽东著作的头版头条多次出现。

1965年 公式 政治空气愈浓,几乎每期均有发行、学习毛泽东著作的内容,以整版呈现的也不在少数。至年底,《图书发行》共出版485期。

1966年 公式 “文化大革命”开始后不久,约8月间,《图书发行》被迫停刊。

1973年 公式 新华书店总店恢复工作后,即筹备《图书发行》复刊。7月开始编辑出版《图书发行简报》,16开,每月两期,至1978年2月共出版了110期。《图书发行简报》内容、功能与《图书发行》基本一致。

1977年 公式 12月,全国人大常委会副委员长、全国政协副主席、中国科学院院长、中国文联主席、著名文学家、史学家郭沫若为《图书发行》题写报名。

1978年 公式 2月,《图书发行简报》恢复《图书发行》名称,8开,采用郭沫若新题写的报头。8开的《图书发行》至1979年8月共出版65期。

1979年 公式 9月1日,经文化部批准,《图书发行》正式复刊,仍为4开4版,采用郭沫若题写的报头,刊期号新始。

9月,国家出版局任命郑士德为总店编刊室主任、宋培真为副主任。

1980年 公式 5月,为提倡研究风气,交流国内外发行工作经验,探讨图书发行规律,推出《图书发行》增刊,不定期,年内出刊6期(至1985年11月共出版57期)。

10月,首届全国书市在北京举行,作为书市主办单位新华书店总店主办的报纸,《图书发行》以一期4个整版的篇幅给予报道,成为最早的全国书市专刊。

1981年 公式 12月,以一期4个整版、专刊的篇幅摘登各地报纸刊发的读者对书店工作的意见和建议,并配发评论,给全国书店以启示、警示,为推动书店提高服务质量的全年报道主旋律完满收官。

1982年 公式 文化部6月召开的全国图书发行体制改革座谈会提出“一主三多一少”的图书发行体制改革方针,《图书发行》年内多次刊发改革购销形式、发展集个体书店等相关报道,有力促进了发行体制改革的推行。

1983年 公式 年初开始陆续刊发锦州市新华书店、北京市新华书店等实行经营责任制的经验、报道,推动了全国新华书店实行经营责任制。

对3月召开的新中国成立以来最大规模的全国新华书店表彰先进大会,从会前、会中、会后三个时段做了全面深入报道,大大激励了全国新华人。

3月,《图书发行》的编辑出版部门由总店编刊室改称总店编辑处,处长宋培真,兼《图书发行》报主编。

7月3日,全文刊发中共中央、国务院《关于加强出版工作的决定》,将中央精神传播至全国发行行业。

1984年 公式 10月1日国庆之际,推出建国35周年专刊。此前连续两期以多个版面推出《图书发行35年记事》,对新中国35年的图书发行业进行了完整的梳理。

1985年 公式 受联合国教科文组织委托,新华书店总店在山东黄县进行了为期三个月的扩大农村图书销售试验。11月10日,《图书发行》以头版头条刊出记者采写的反映试验成果的通讯——《向人民提供更多精神食粮》。

1986年 公式 4月,国家出版局召开全国图书发行工作会议,部署进一步推进图书发行体制改革,会后《图书发行》报推出大量相关报道,促进了图书发行改革的深入。

1987年 公式 配合4月24日新华书店创建50周年,《图书发行》从年初起就陆续发表评论,刊出《新华书店1937年至1948年纪事》。自3月15日起连续推出5期“新华书店创建50周年专刊”,集中刊出邓小平、陈云、李先念等党和国家领导人为新华书店创建50周年的题词,发表纪念文章,报道北京纪念会和各地店庆活动,彰显了新华业绩,弘扬了新华精神。

10月,新华书店总店与北京发行所、储运公司合并为一个实体,原北京发行所报纸《京所通讯》并入《图书发行》,郑士德任《图书发行》报总编辑,梁英任副总编。

10月29日,新闻出版署署长杜导正到《图书发行》报视察,并对办报做出指导。

1988年 公式 《图书发行》加大了图书宣传力度,每期设专版推荐重点图书。

1989年 公式 举办“新中国图书发行40年”征文,自下半年起连续以专版、专栏刊出征文。10月1日推出国庆专刊,总结新中国图书发行40年重要经验。

1990年 公式 配合亚运会在中国举办,新华书店总店、人民体育出版社联合全国49个大中城市新华书店举办“亚运会体育图书展销”,《图书发行》在展销前后作了大量宣传报道,有力配合了这一空前规模的体育书展。

1991年 公式 4~5月,陆续刊发记者对全国人大代表的采访,这是《图书发行》报记者首度赴全国“两会”报道。这类采访报道延续至报纸更名改刊之后。

5月,《中华大家唱(卡拉OK)曲库》交全国新华书店发行,以此为契机,新华书店开始全面介入音像制品的发行。《图书发行》陆续刊出许多相关报道,促进了新华书店音像发行业务的发展。

1992年 公式 4~5月,连续推出3期“新华书店创建55周年专刊”,阐述新华书店优良传统,彰显新华书店55年业绩。

1993年 公式 4月,陈斌任图书发行报副总编辑。

9月15日起,连续7期刊出“来自世界屋脊的系列报道”,这是书业媒体首度采自西藏的报道,使内地人士增加了对西藏书业的了解。

1994年 公式 4月5日,《图书发行》改为由新华书店总店和中国书刊发行业协会共同主办。

11月4日,中国书刊发行业协会会长刘杲与编辑部全体人员座谈,就《图书发行》更名改刊后,如何办好《中国图书商报》给予具体指导。

12月25日,刊出《更名的话》,《图书发行》终刊。至此《图书发行》共出版近1000期。

白杨:人如其名,昂扬向上

生活·读书·新知三联书店的办公室主任白杨,就像那笔直笔直的白杨树,为人处事处处带着一股麻利、爽直劲儿。

初次对她有印象,是在一次企业文化交流会上,觉得名字挺奇特,悄悄关注了一下,特别爽朗、大方的一个人,声音干脆,做事也不拖泥带水。会后有个老师不方便开车,她便极其热心地推荐了另一个她熟悉的人做代驾,乐呵呵地快速解决了一个难题。

再次见到她是在办公室主任的工作会上,机缘巧合我们俩分到了一个房间,同住一室,话题聊的多了,就熟悉了起来,真切感受到她是个热情、直爽的人。如何办会、什么体检机构比较放心、文件怎样传达比较快捷,倾囊相授,一点不藏私。

之后集团公司上市的事情,见面的时候多了起来,越来越感受到她的真性情,不怕困难,迎难而上。不论何时,只要有不懂的事情请教她,她已经做过的,会马上给你解惑,她未曾接触过的,也会坦承相告,说可以等她办完,再告诉你解决方法,相当的热心。特别是去年领导班子交替,法人变更手续办理的时候,各种繁琐事项,咨询到她那儿,她直接将做好的各种模板发了过来,帮了一个大忙。

这就是白杨,人如其名,昂扬向上。

(周卫华)

筹备创新论坛

眨眼间,我来商报快10个年头了,时间弹指一挥间,青春也已经一去不回。这中间令我印象最深的一件事是我在2013年年初参与筹备由商报主办的“中国书业营销创新论坛”。领导在当时倡导员工多多发挥个人潜力,承担更多的职务外的工作。所以我受领导重托,参与筹备这个创新论坛,从会议选址到联系媒体,我都全身心地参与到这项工作中。这其中发生了各种各样的事情,这些都是我第一次接触的工作,也是我第一次一一解决这些问题,例如在联系媒体宣传这方面,当时包括新浪、人民网等主流媒体均受邀报道该论坛,参与报道的不少媒体人,如新京报的张宏等,他们的敬业让我钦佩。

(刘菲)

与作家占戈之缘

《中国出版传媒商报》在业界内是有着非常之巨大的影响力的,如果不是几年前经历的这件事,我这种感觉还没有如此深刻。我和占戈(专职作家)结识于十多年前,那是我来商报之前,我们一同供职于另一家报社。后我到了商报,我们的联系便很少了。有一天,突然接到她的电话,她问:“你在《中国图书商报》上班么?”我说:“是啊,你怎么知道?”她说:“我怎么会不知道?我在《中国图书商报》上看到了你的名字呀,我是你们报纸的忠实读者,你们报办得很好,有些文章非常精彩,我期期都看。”那几年,她又是写剧本又是出书,忙得不亦乐乎,但对我们报纸的热爱丝毫没减。

(丁瑞靖)